名言の全文と場面の温度

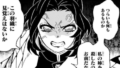

待て。俺は…まだ…生きているぞ…!!

炭治郎を殺したければ、まず俺を倒せ…!!

――出典:『鬼滅の刃』18巻

言葉は刃(やいば)のように状況を切り替える。戦闘のただ中で、この一言が放つのは蛮勇ではなく、静かな決意だ。呼吸を整える暇も少ない中、短く簡潔な語で意思を通す。余分な修辞がないぶん、音の切れ味が生々しい。痛みと疲労を抱えつつも、守る対象を前に出さないという線引きが明瞭で、場の空気が一段硬くなる瞬間である。

18巻の文脈――猗窩座戦の「ど真ん中」

猗窩座(あかざ)との激闘で炭治郎は意識を落とし、戦線が途切れかける。敵は好機を逃さず止めを狙う。そこで義勇が割って入る構図だ。ここで重要なのは、戦況が単なる一騎打ちではなく、仲間の生死がぶら下がる多層の局面になっている点。視野を広く保てる者が場を支配する。義勇は自分の傷を承知のうえで視野を保ち、最優先事項を「炭治郎の生命線の確保」に定め、行動で示す。

さらに、猗窩座の「強さ」の価値観が、ここでぶつかり合う。相手は強者の選別を是とする論理で動き、弱い者は淘汰されるべきだと考える。一方、義勇は「守るべき者を守る」という倫理で抗する。二つの論理が正面衝突した、その最短の言い換えが「まず俺を倒せ」だ。

冨岡義勇の過去:姉・錆兎が残したもの

義勇の背中を押す原風景には、姉と錆兎(さびと)の記憶が置かれている。救われた経験は、危機の場面で「今度は守る側に回る」という選択を後押しする。失った者への負債意識はときに重荷だが、ここでは義務の形で整い、判断を速くする。

罪悪感は人を鈍らせるが、引き受けられた罪悪感は覚悟へ変わる。名言の語尾に潜む呼気の荒さは、過去の痛みをただ煽情的に語るのではなく、今ここで機能させようとする意思表示だ。

“義”の美学:言葉に宿る倫理

冨岡義勇という名に象徴される“義”は、利害より筋道を優先する態度を指す。ここでの“義”は、理不尽に晒(さら)された弱者を庇(かば)う行為として現れる。実利ではなく、筋を通すことで仲間の安心を担保する発想だ。

「まず俺を倒せ」は、挑発でも虚勢でもない。秩序の宣言であり、戦場のルールを上書きする試みだ。相手が「弱者の命は軽い」という無秩序を持ち込むなら、「守る者が前に出る」という別の秩序で抗う。その骨太さが、短い一言に込められている。

水柱の戦い方:技と心の噛み合わせ

義勇の流儀は静と動の切替が早い。水の呼吸(こきゅう)呼吸:全集中の呼吸。身体能力を高める技法の型(かた)型:技の定型。動きの配列は、無駄を削ぎ落とした直線的な軌跡で、感情の昂(たか)ぶりを抑制する働きも持つ。ここでの一言は、心の型と言ってよい。先に言葉で線を引き、体はその線に従って動く。順番が逆転しないから、無理が出にくい。

技術だけでは長く持たない。意志だけでも勝負にならない。技と心の噛み合わせが成立したとき、短い言葉が最大の効率で機能する。名言の背景には、長い鍛錬で磨かれた省エネの戦い方がある。

炭治郎との関係性:始まりから現在地まで

初対面の峻厳(しゅんげん)峻厳:態度がきびしいさまから、互いの背を預ける関係へ。義勇は炭治郎のやわらかい正しさに触れ、硬さだけでは守り切れない局面があることを知る。炭治郎は義勇の静かな責任感から、守るために時に冷徹である必要も学ぶ。名言は、その相互作用の最新版だ。守りたい対象が目の前で倒れている以上、やることは一つ――前へ出る。それを余白のない日本語で提示している。

猗窩座という敵:強さの矛盾と悲哀

猗窩座は「強さ」に救いを見出す存在で、弱さを憎む。だが、弱さを憎む姿勢は自らの過去を否認し続ける営みでもある。だからこそ、守るために戦う者を軽蔑する。ここで義勇の宣言は、猗窩座の論理を最短で否定する鍵になる。強いか弱いかではなく、守るかどうかを軸に置き直すからだ。

また、猗窩座の術式(じゅつしき)術式:鬼の固有能力・技法は対人戦を長期化させる設計で、精神の揺さぶりも狙う。短い言葉で戦況を区切ることは、心理的な主導権を回収する行為でもある。名言は、技術戦にも効くメンタルの打突だ。

漫画とアニメの演出差:音と間が作る迫力

漫画はコマ割りと余白で呼吸を作る。アニメは間(ま)と音響で心拍を合わせる。名言が発せられる瞬間、紙面では静止の力が働き、視線が言葉に吸い寄せられる。一方アニメでは、数フレームの溜(た)めと重い効果音が、言葉の重量を増す。作画と音響の相乗で、「まず俺を倒せ」が空気を変える音として響く。

名言が広がる理由:引用、二次創作、日常応用

短く、場を切り替える強度があり、主語と目的語がはっきりしている。言い換えが難しい唯一性もある。だからこそSNSで引用され、画像キャプションや二次創作でも機能する。仕事や部活などの場でも、守るべき相手の前に立つ態度の比喩として応用されることが多い。

もっとも、日常でそのまま使うと角が立つ。肝心なのは言葉の温度管理だ。きつい語を選びながらも、相手を追い詰めるのではなく、守る線を明確にする目的で発する。名言の設計思想をそのまま借りれば、余計な衝突を避けつつ意思表示ができる。