頑張れ!!

人は心が原動力だから 心はどこまでも強くなれる!!

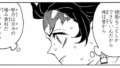

彼のどこまでも素直で篤いような暖かいような言葉と、ギュっと自然に手を握る様は、天然(ピュア)な告白(ラブ)に近い構図である。しかし当人たち、純粋な少年少女はそんな事を気にする余地はない2人だった。また、カナヲは突然に炭治郎の激励を受けて少し圧倒されていた。

はじめに:心を揺さぶる炭治郎の名言「人は心が原動力」

「人は心が原動力だから 心はどこまでも強くなれる!!」

この言葉は、週刊少年ジャンプで連載された漫画「鬼滅の刃」の主人公、竈門炭治郎が発したセリフの一つです。多くの人の心を打ち、物語の中でも特に印象的な名言として知られています。家族を鬼に殺され、唯一生き残った妹・禰豆子を人間に戻すため、過酷な戦いに身を投じる炭治郎。そのまっすぐな心から紡ぎ出される言葉は、登場人物だけでなく、私たち読者の心にも深く突き刺さります。この記事では、この名言がどのような状況で語られたのか、そこに込められた本当の意味、そして、この言葉がもたらした影響について、深く掘り下げていきます。炭治郎の言葉が、なぜこれほどまでに私たちの心を捉えて離さないのか。その秘密に迫ってみましょう。

名言の主、竈門炭治郎はどんなキャラクター?

この名言を語った竈門炭治郎は、物語の主人公です。彼は心優しく、非常に家族思いの少年でした。炭を売って慎ましくも幸せな生活を送っていましたが、ある日、鬼の始祖である鬼舞辻無惨によって家族を惨殺されてしまいます。妹の禰豆子だけが生き残ったものの、彼女は鬼へと変えられてしまいました。炭治郎は、禰豆子を人間に戻すという固い決意を胸に、鬼を狩る組織「鬼殺隊」に入隊します。彼の特筆すべき点は、その類稀なる嗅覚です。人や鬼の感情さえも匂いで感じ取ることができます。この能力によって、相手の嘘や偽りを見抜くだけでなく、心の奥底にある悲しみや苦しみをも理解してしまうのです。鬼は本来、人間にとって討つべき敵です。しかし炭治郎は、鬼が元は人間であったことを思い、その境遇に同情し、慈悲の心を見せることさえあります。その優しさと、決して諦めない鋼のような意志の強さが、彼の最大の魅力と言えるでしょう。

名言が登場する「機能回復訓練」のシーンを振り返る

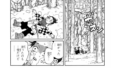

例の名言が登場するのは、強敵との戦いで傷ついた炭治郎たちが、蝶屋敷で「機能回復訓練」に励む場面です。この訓練は、那田蜘蛛山での激闘で衰えた体力を取り戻すためのものでした。訓練の中心となるのは、全身の筋肉を弛緩させた状態から、瞬間的に爆発的な動きを生み出す「全集中の呼吸・常中」の会得です。炭治郎は、同僚の善逸や伊之助と共にこの厳しい訓練に挑みます。訓練の相手を務めるのが、蟲柱・胡蝶しのぶの継子である栗花落カナヲでした。カナヲは、圧倒的な実力で炭治郎たちを寄せ付けません。特に、薬湯をかけ合う訓練では、反射神経と動体視力に優れたカナヲに誰も敵いませんでした。炭治郎は、どうすればカナヲに勝てるのか、必死に考え、努力を重ねます。そして、蝶屋敷の少女たちの助けも借りながら、ついに「全集中の呼吸・常中」を会得するのです。その結果、炭治郎はカナヲと互角に渡り合えるまでに成長しました。そして、ついに訓練でカナヲに一本を取ったその時、炭治郎はカナヲの手を握り、あの言葉を口にするのです。

なぜ炭治郎はこの言葉をカナヲに伝えたのか?その背景

炭治郎がカナヲにこの言葉を伝えたのには、深い理由があります。それは、訓練を通して彼女が抱える心の闇に気づいていたからです。カナヲは、常ににこやかで物静かな少女ですが、自分の意志で何かを決めることがありませんでした。食事の内容や、誰かと話すかどうかさえも、師であるしのぶの指示や、硬貨を投げて裏表で決める「コイントス」に委ねていたのです。炭治郎は、その鋭い嗅覚で、カナヲから何の匂いもしないこと、つまり彼女の心が空っぽであることに気づいていました。彼女は、幼い頃に親から受けた虐待によって感情を閉ざし、自分の意志で行動することをやめてしまっていたのです。誰かに指示されなければ動けない、自分の心に従うことが怖い。そんなカナヲの姿を見て、炭治郎は心を痛めていました。だからこそ、ただ訓練に勝つだけでなく、彼女の心を解放したいと強く願ったのです。彼が伝えたかったのは、単なる精神論ではありません。カナヲ自身の中に、未来を変える力が眠っているという、心からのメッセージでした。

「心が原動力」という言葉に込められた深い意味とは

「心が原動力」という言葉は、非常にシンプルでありながら、深い真理を突いています。ここでの「心」とは、単なる感情や気持ちだけを指すのではありません。「こうなりたい」「これを成し遂げたい」という強い意志や信念、あるいは情熱といった、人を内側から突き動かすエネルギーの源泉そのものを意味します。物理的な力や才能も重要ですが、それらを最大限に引き出し、困難な状況でも前進し続けるための最も根本的な力は、心のあり方次第であると炭治郎は言っているのです。例えば、どれだけ優れたエンジンを搭載した車でも、ガソリンがなければ走れません。人間にとってのガソリンが、まさに「心」なのです。心が「動きたい」と願って初めて、身体は動き、能力は発揮されます。心が折れてしまえば、どれだけ恵まれた才能があっても、その輝きは失われてしまうでしょう。「心はどこまでも強くなれる」という後半部分も重要です。これは、心というものは生まれつき決まっているのではなく、自分の意志で鍛え、成長させることができるという可能性を示しています。つらい経験や悲しみも、それを乗り越えようとする強い意志があれば、心をより強く、より豊かにするための糧となるのです。

炭治郎の言葉がカナヲに与えた絶大な影響

炭治郎のこの言葉は、カナヲの人生を根底から変えるきっかけとなりました。今まで、カナヲの世界は、他人の指示と偶然によって成り立っていました。自分の心に従うという発想自体が、彼女の中には存在しなかったのです。そこに、炭治郎が真正面から「君の心で決めるんだ」と訴えかけました。彼は、カナヲがいつも使っている銅貨を借り、「もし表が出たら、カナヲは自分の心の声をよく聞くこと」という約束でコイントスを行います。そして、見事に表を出してみせます。この一連の出来事は、カナヲにとって衝撃的な体験でした。自分ではどうすることもできないと思っていた運命を、炭治郎がその強い意志でこじ開けてくれたのです。この瞬間から、カナヲの心に閉ざされていた扉が、少しずつ開き始めます。すぐに自分の意志を表明できるようになったわけではありません。しかし、炭治郎の言葉は彼女の心に深く刻まれ、これから自分の道を選び取っていくための、小さくても確かな一歩となったのです。事実、この後の物語でカナヲは、自らの意志で判断し、仲間を救うために危険な技を使う決断を下します。炭治郎の言葉がなければ、その未来は訪れなかったかもしれません。

「銅貨を投げて決める」カナヲの心の在り方

カナヲが意思決定を銅貨に委ねていたのは、彼女の壮絶な過去に原因があります。貧しい家庭に生まれた彼女は、親から凄惨な虐待を受け、心を殺して生きるしかありませんでした。感情を表に出せば、さらにひどい仕打ちが待っている。そんな環境で、彼女は自分の感情や欲求に蓋をし、何も感じない、何も望まないことで自身を守ってきたのです。そんな彼女を人買いから救い出し、蝶屋敷に引き取ったのが、胡蝶カナエとしのぶの姉妹でした。しかし、長年の虐待によって染み付いた心の癖は、簡単には抜けません。何を尋ねられても、カナヲは答えることができませんでした。困ったカナエは、カナヲに一枚の銅貨を渡し、「何か決められないことがあったら、これを投げて決めなさい」と教えます。これは、カナエの優しさから出た策でしたが、結果としてカナヲは、自分の頭で考えることを放棄し、偶然に身を任せるようになってしまったのです。銅貨を投げる行為は、彼女にとって唯一の行動指針でした。それは、自分で決断して失敗する恐怖からの逃避でもあったのです。彼女の笑顔の裏には、深い悲しみと諦めが隠されていました。

心の声に従うことの大切さ:炭治郎が示した道

炭治郎がカナヲに示したのは、「心の声に従う」という生き方でした。彼は、コイントスというカナヲのルールの上で、彼女の心を解放しようと試みます。彼が投げた銅貨が表を出した時、カナヲは驚きます。そして炭治郎は、「頑張れ!! 人は心が原動力だから 心はどこまでも強くなれる!!」と、彼女の手を強く握りながら告げます。この時、炭治郎は「偶然なんかじゃない」「俺が表を出したかったから表が出たんだ」と心の中で思っています。これは、ただの偶然や幸運に頼るのではなく、強い意志が結果を引き寄せるのだという、炭治郎自身の信念の表れです。彼は、カナヲにもその力があることを伝えたかったのです。自分の人生の舵を、偶然や他人に任せてはいけない。自分の心の中にある本当の願いに耳を澄まし、その声に従って行動することこそが、人を強くし、未来を切り拓くのだと。炭治郎の行動と言葉は、カナヲにとって、まさに新しい世界の扉を開く鍵となりました。自分の心と向き合うことの怖さと、それ以上に大切な希望を、彼は身をもって示したのです。

現代社会を生きる私たちにとっての「心の原動力」

炭治郎の言葉は、鬼滅の刃の世界だけでなく、現代を生きる私たちにも深く響きます。私たちは日々、様々な選択を迫られます。進学や就職、人間関係など、人生は決断の連続です。その中で、周りの意見や社会の常識、失敗への恐れから、自分の本当の気持ちに蓋をしてしまうことはないでしょうか。「みんながそうしているから」「こうするのが普通だから」といった理由で、自分の心の声を無視してしまう。カナヲが銅貨に頼っていたように、私たちもまた、自分以外の何かに判断を委ねてしまうことがあります。しかし、炭治郎の言葉は、そんな私たちに「君自身の心はどうしたいんだ?」と問いかけてきます。自分の心が本当に喜ぶことは何か。何に情熱を感じ、何を成し遂げたいのか。その「心の原動力」を見つけることこそが、後悔のない人生を送るための第一歩です。それは、大きな夢や目標でなくても構いません。日常の中の小さな「好き」や「楽しい」という気持ちを大切に育てること。それが、困難に立ち向かうための強い心を育んでいくのです。

まとめ:炭治郎の言葉から学ぶ、未来を切り拓く心の力

竈門炭治郎の名言「人は心が原動力だから 心はどこまでも強くなれる!!」は、物語の核心に触れる、非常に力強いメッセージです。この言葉は、自分の殻に閉じこもっていた一人の少女の心を解放し、彼女が自らの足で歩き出すきっかけを作りました。それは、単なる精神論ではなく、人間の持つ無限の可能性を示唆しています。私たちの行動や人生は、才能や環境だけで決まるのではありません。最終的に道を切り拓くのは、「こうありたい」と願う強い心です。そして、その心は、意識し、鍛えることで、どこまでも強く成長させることができます。もし今、何かに悩み、立ち止まっているのなら、炭治郎の言葉を思い出してみてください。そして、自分の心に問いかけてみてください。「本当に望んでいることは何だろうか」と。その心の声に耳を傾け、一歩を踏み出す勇気を持つこと。それこそが、炭治郎が私たちに教えてくれる、未来をより良く生きるための、最も大切なことなのかもしれません。