はじめに:炭治郎の心を象徴する名言「鬼は人間だったんだから」

「鬼は人間だったんだから。俺と同じ人間だったんだから」

これは、大人気漫画『鬼滅の刃』の主人公、竈門炭治郎が発した言葉です。多くの名言が存在するこの作品の中でも、特に炭治郎の在り方を象徴する一言として、多くの読者や視聴者の心に深く刻まれています。鬼を斬ることを使命としながら、なぜ鬼に対してこのような感情を抱くのでしょうか。この言葉は、物語の重要なテーマである「慈悲」や「共感」を凝縮しています。鬼となってしまった者たちの悲しみや苦悩にまで思いを馳せる炭治郎の優しさは、ここから始まります。本記事では、この名言が生まれた背景や、そこに込められた炭治郎の想い、そして作品全体に流れるテーマ性について、深く掘り下げていきます。

名言が生まれた瞬間:那田蜘蛛山編の状況を振り返る

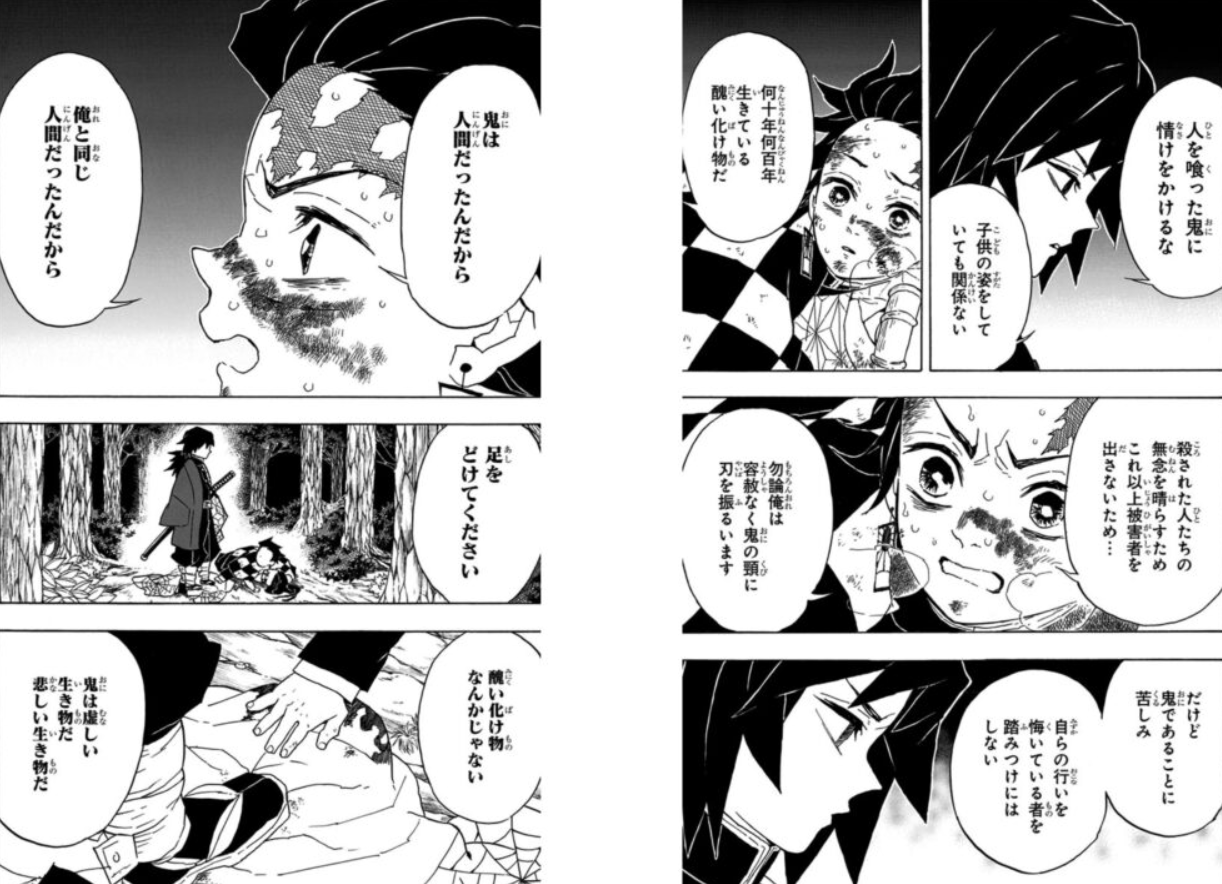

この象徴的な言葉が生まれたのは、物語序盤の大きな山場である「那田蜘蛛山編」です。蜘蛛の能力を使う鬼たちが支配する不気味な山で、炭治郎は仲間たちと壮絶な戦いを繰り広げます。そこで対峙するのが、十二鬼月の一人、下弦の伍・累です。累は「家族の絆」に異常な執着を見せ、恐怖によって他の鬼を従わせ、偽りの家族を築いていました。炭治郎は、その歪んだ関係性を断ち切るべく、満身創痍になりながらも立ち向かいます。ヒノカミ神楽という新たな力に目覚め、妹の禰豆子との連携で累を追い詰めるものの、とどめを刺すには至りません。絶体絶命の窮地に陥ったその時、現れたのが水柱・冨岡義勇でした。

対峙する累:偽りの家族の絆と悲しい過去

冨岡義勇は、圧倒的な実力でいとも容易く累の首を斬り落とします。しかし、累の体は消滅する直前、かつて人間だった頃の記憶を取り戻します。生まれつき病弱で、歩くことすらままならなかった過去。鬼舞辻無惨によって鬼にされ、丈夫な体を手に入れたものの、人を喰らうようになった自分を、両親が殺して共に死のうとしたこと。そして、その両親を自らの手で殺めてしまったという、あまりにも悲しい記憶でした。累が求めていた「家族の絆」は、自分がかつて断ち切ってしまった本物の絆への渇望だったのです。その悲痛な過去に触れた炭治郎は、累の小さな背中にそっと手を伸ばそうとします。

なぜ炭治郎は累に同情したのか?その心理を分析

炭治郎が累に同情したのは、単なる甘さからではありません。累が死の間際に漏らした悲しみの匂いから、その孤独と後悔を敏感に感じ取ったからです。累が求めていたものは、炭治郎自身が持っていて、そして理不尽に奪われた「本物の家族の絆」でした。鬼になってしまったことで、人間としての記憶も感情も失い、歪んだ形でしか絆を求められなくなった累の姿に、炭治郎は深い共感を覚えたのです。鬼は倒すべき敵であると同時に、元は人間であり、それぞれに人生や物語があった悲しい存在なのだと、炭治郎は理解していました。だからこそ、その魂が安らかに眠れるよう、慈悲の心を示そうとしたのです。

冨岡義勇との対立:「鬼を斬る者」としての立場の違い

しかし、炭治郎のその行動を、冨岡義勇は容赦なく制止します。「そんなものに情けをかけるな」と言い放ち、累の着物を踏みつける義勇。それに対して、炭治郎が叫んだのが、あの言葉でした。「鬼は人間だったんだから」と。ここには、二人の「鬼を斬る者」としての立場の違いが明確に表れています。義勇は、柱として数多の鬼を滅し、多くの仲間を失ってきた経験から、鬼に対して一切の情けをかけないという非情な覚悟を持っています。それは、鬼殺隊としての正義であり、職務です。一方、炭治郎は、鬼殺隊でありながらも、鬼になってしまった妹・禰豆子を人間に戻すという目的を持っています。そのため、鬼の悲しみや苦しみにも寄り添おうとするのです。この対立は、どちらが正しいというわけではなく、『鬼滅の刃』が抱えるテーマの複雑さを示しています。

「俺と同じように」に込められた炭治郎の原体験

「鬼は人間だったんだから」という言葉には、「俺と同じ人間だったんだから」という言葉が続きます。この「俺と同じ」という部分に、炭治郎の原体験が凝縮されています。炭治郎は、家族を惨殺され、唯一生き残った妹は鬼にされてしまいました。その絶望の淵で、冨岡義勇と出会い、妹を人間に戻すという希望を見出します。鬼は、何の罪もない人々から大切なものを奪う、許されざる存在です。しかし同時に、鬼自身もまた、かつては人間であり、ある日突然、望まぬ形で鬼へと変えられてしまった被害者であるという側面も持ち合わせています。炭治郎は、その両面を誰よりも深く理解していました。だからこそ、鬼の苦しみに対して「俺と同じだ」と感じ、共感することができるのです。

鬼への慈悲:炭治郎の優しさの根源と家族の教え

炭治郎の底知れない優しさは、生まれ持った性格だけでなく、家族との暮らしの中で育まれたものでもあります。彼の回想シーンでは、父親が「優しく、思いやりのある人間」であったことが示唆されています。たとえ自分たちが貧しく苦しい生活を送っていても、困っている人がいれば手を差し伸べる。そうした家族の教えが、炭治郎の人間性の根幹を形作っています。彼の優しさは、敵である鬼にさえ向けられます。それは、相手の立場や境遇を想像し、その痛みや悲しみを理解しようとする心の働きです。この慈悲の心があったからこそ、炭治郎は多くの人々の心を動かし、仲間を増やしていくことができたのでしょう。

この言葉が示す『鬼滅の刃』の根幹的なテーマ

「鬼は人間だったんだから」という言葉は、『鬼滅の刃』が単なる勧善懲悪の物語ではないことを明確に示しています。鬼は絶対的な悪であり、鬼殺隊は絶対的な正義である、という単純な二元論※で物語は進みません。多くの鬼たちは、人間だった頃の悲しい過去や満たされなかった想いを抱えています。その人間性が、鬼としての歪んだ行動の根源となっている場合が少なくありません。物語は、鬼を倒す爽快感だけでなく、鬼になってしまった者たちの悲劇にも焦点を当てます。それによって、読者は加害者である鬼の、被害者としての一面を知ることになります。この複雑な構造が、物語に深みと奥行きを与えているのです。炭治郎の言葉は、その根幹的なテーマを代弁しています。

※二元論(にげんろん):世界や事物を、互いに対立する二つの原理や要素(善と悪、精神と物体など)によって説明する考え方。

他の鬼との戦いにも見られる炭治郎の哲学

累との戦いの後も、炭治郎のこの哲学は一貫しています。例えば、かつて十二鬼月であり、鼓を打つことで屋敷を操る鬼・響凱(きょうがい)との戦い。炭治郎は、響凱が血鬼術として使う鼓を最後まで踏みつけませんでした。それは、響凱が人間だった頃、自分の書いた文章を侮辱された過去を持ち、その執念が血鬼術に繋がっていることを見抜いたからです。彼のテリトリーであった屋敷や、彼の術そのものに敬意を払ったのです。また、無限列車での下弦の壱・魘夢(えんむ)との戦いでも、眠らされた精神の世界で出会った「核」の少年に対し、その温かさに触れて涙を流しました。常に敵の背景にある人間性を見ようとする姿勢は、彼の戦い方そのものに影響を与えています。

まとめ:「鬼は人間だったんだから」が私たちに問いかけるもの

竈門炭治郎の「鬼は人間だったんだから」という言葉は、彼の優しさや共感性の高さを表すだけでなく、『鬼滅の刃』という作品の核心に触れる重要なメッセージです。敵対する相手であっても、その背景には物語があり、苦しみや悲しみがあるかもしれない。物事の一面だけを見て判断するのではなく、その裏側にある複雑さや悲劇にまで思いを馳せることの大切さを、炭治郎の姿は教えてくれます。この視点は、物語の世界だけでなく、私たちが生きる現実社会においても、他者と関わる上で非常に重要な示唆を与えてくれるのではないでしょうか。だからこそ、この言葉は多くの人々の心に響き、忘れられない名言として語り継がれているのです。