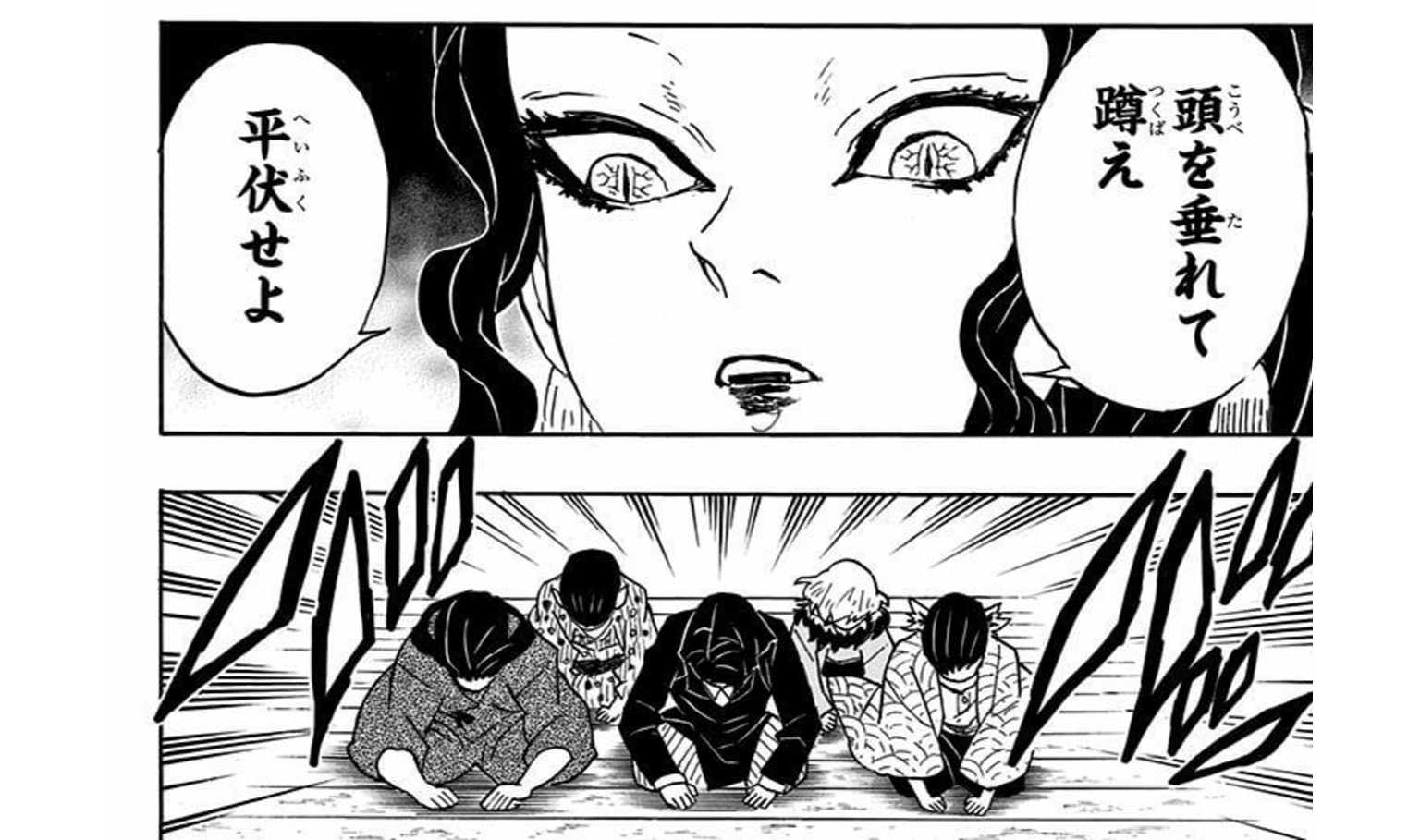

頭を垂れて蹲え 平伏せよ

下弦の鬼の前に現れた鬼舞辻無惨が開口一番言い放った名言。「平服せよ」ではなく、「平伏せよ」小難しく言ってますが、要約すると「土下座しろ」って意味ですね。久々に会った部下たちへの言葉がこれとは、まさにパワハラ上司の鏡。鬼舞辻無惨のこの言葉を聞いた途端、下弦の鬼たちはすぐさま土下座体勢に入ります。この反応速度の速さを見る限り、普段の教育が徹底されているのでしょう。

人気作品「鬼滅の刃」には、数多くの名言が登場します。その中でも、敵役である鬼の始祖、鬼舞辻無惨が放った一言は、多くの読者や視聴者に強烈な印象を残しました。それが「頭を垂れて蹲え 平伏せよ」です。この言葉は、無惨のキャラクター性を完璧に表現しています。彼の冷酷さ、傲慢さ、そして部下に対する圧倒的な恐怖支配。その全てが凝縮されたセリフと言えるでしょう。この記事では、この象徴的な名言について、言葉の意味から登場シーン、そしてなぜこれほどまでに有名になったのかを詳しく解説していきます。

鬼舞辻無惨の名言「頭を垂れて蹲え 平伏せよ」の基本情報

この名言は、鬼舞辻無惨が配下の鬼の中でも強力な存在である「十二鬼月」のうち、下位の鬼「下弦の鬼」たちの前に姿を現した際に発せられたものです。原作漫画では第6巻の第51話「日輪刀還る」で描かれました。アニメでは第1期最終話である第26話「新たなる任務」で放送されています。この場面は、ファンの間では通称「パワハラ会議」として知られています。部下である下弦の鬼たちを集め、その存在価値を問うという、まさに恐怖の会議の幕開けを告げる第一声でした。

「頭を垂れて蹲え」と「平伏せよ」それぞれの言葉の意味を解説

このセリフは三つの命令で構成されています。一つずつ意味を見ていきましょう。まず「頭(こうべ)を垂れて」です。これは文字通り「頭を低く下げなさい」という意味になります。敬意や服従を示す基本的な動作です。次に「蹲え(つくばえ)」です。これは、ひざを折り、腰を落としてしゃがむ姿勢を指します。いわゆる「うずくまる」という動作です。(注釈:蹲踞(そんきょ)という相撲や剣道の礼法で見られる姿勢に近いですが、ここでは敬意よりも服従の意味合いが強いです)。最後に「平伏せよ(ひれふせよ)」です。これは、手や額を地面につけてひれ伏す、最も丁寧な礼法を意味します。土下座に近いですが、恐怖や絶対的な敬意を示す際に使われる言葉です。つまり、この三つの言葉を合わせると「頭を下げてうずくまり、地面にひれ伏せなさい」という、最大限の敬意と服従を強制する命令になるのです。

なぜ「平服」ではなく「平伏」?漢字の違いが示す無惨の意図

時々「平服せよ」と間違われることがありますが、正しくは「平伏せよ」です。この二つの言葉は、読み方が似ている部分もありますが、意味は全く異なります。「平服(へいふく)」は普段着やカジュアルな服装を指す言葉です。もし「平服せよ」だったなら、「普段着で良いぞ」という意味になり、緊張感は皆無だったでしょう。無惨が用いた「平伏(ひれふす)」は、地面に伏して敬意の極みを示す行為です。この漢字一文字の違いに、無惨が鬼たちに求めている関係性が明確に表れています。対等な関係や、部下を思いやる気持ちなど微塵もありません。あるのは絶対的な支配者と、それに従う奴隷という関係だけです。無惨は、部下である鬼たちに、思考停止してただ命令に従うことを求めているのです。その意思が「平伏」という言葉に込められています。

【ネタバレ】アニメ・漫画のどのシーンで登場?パワハラ会議の全貌

このセリフが登場する「パワハラ会議」は、物語の重要な転換点です。下弦の伍・累が倒されたことを受け、無惨は残りの下弦の鬼、壱、弐、参、肆、陸の五体を無限城に呼び出します。女性の姿に化けていた無惨は、琵琶の音と共に鬼たちの前に現れます。そして開口一番、「頭を垂れて蹲え 平伏せよ」と言い放つのです。鬼たちは、その声を聞いた瞬間に、一斉に地面にひれ伏します。その反応速度は、普段からどれほどの恐怖で支配されているかを物語っています。無惨は、鬼たちの弱さを次々となじり、その存在価値を問い詰めます。鬼たちが何かを思考することすら許さず、心の中を読み取って処罰していきます。この会議は、単なる叱責の場ではありません。無惨にとって不要と判断された鬼を粛清するための、一方的な解体の場だったのです。

この一言が生まれた背景:無惨はなぜ下弦の鬼に激怒したのか?

無惨がこれほどまでに下弦の鬼たちに怒りを向けたのには理由があります。それは、鬼殺隊との戦いにおいて、十二鬼月が役に立たなくなってきたからです。特に下弦の鬼は、百年以上も顔ぶれが変わらない上弦の鬼とは対照的に、何度も鬼殺隊に倒され、入れ替わりが激しい状態でした。そして今回、下弦の伍であった累が、まだ柱でもない竈門炭治郎たちに追い詰められ、最終的に水柱・冨岡義勇に討伐されました。この事実は、無惨にとって許しがたい失態でした。自分の血を分けた直属の部下が、ここまで弱いという現実に、無惨のプライドは深く傷つけられたのです。彼の目的は、太陽を克服し完全な存在となること。そのために必要な「青い彼岸花」の探索や、鬼殺隊の殲滅が進まない現状に、強い苛立ちを感じていました。その怒りの矛先が、最も身近で、最も弱い集団であった下弦の鬼たちに向けられたのです。

言葉だけじゃない!無惨の恐怖支配を示す非情な行動の数々

無惨の恐ろしさは、言葉だけにとどまりません。彼の行動は、まさに冷酷非道そのものです。パワハラ会議では、鬼たちの心の中を読み取る能力を使い、少しでも反抗的な考えや逃亡の意思を抱いた者を即座に処刑します。下弦の肆・零余子(むかご)が「いつもいつも私たちのせいばかり…」と心の中で反論しただけで、無惨はそれを許しませんでした。「お前が私の言うことを否定したな」と問い詰め、恐怖で震える零余子を無慈悲に殺害します。さらに、下弦の参・病葉(わくらば)が逃亡を図ると、一瞬で首をはね飛ばします。彼らにとって、無惨の前では思考することすら死に直結するのです。この一連の行動は、無惨が部下を駒としか見ていないことを明確に示しています。役に立たない駒、少しでも意に沿わない駒は、即座に排除する。これが無惨の支配体制の根幹にある考え方です。(注釈:この粛清の中で唯一生き残ったのが、無惨の非情な振る舞いを「素晴らしい」と感じ、恍惚の表情を浮かべた下弦の壱・魘夢(えんむ)だけでした)。

「平伏せよ」と言われた下弦の鬼たちの反応と心理状態

無惨の言葉を聞いた下弦の鬼たちの反応は、恐怖そのものでした。彼らは、他の鬼や人間にとっては脅威的な存在です。しかし、鬼の始祖である無惨の前では、絶対的な弱者でしかありません。無惨の血によって鬼となり、その呪いによって支配されているため、逆らうことはできません。彼らが即座に平伏したのは、体に染みついた恐怖による条件反射です。心の中では「なぜ集められたのか」「何を言われるのか」と戦々恐々としていたことでしょう。しかし、その思考すら無惨には筒抜けです。下弦の弐・轆轤(ろくろ)が「もっと血を分けていただければ、自分はもっと強くなれる」と提案したときも、無惨はそれを「自分の立場を弁えていない、差し出がましい」と断じ、処刑しました。鬼たちは、弁明することも、提案することも、逃げることすら許されない極限状態に置かれていたのです。彼らの心理は、圧倒的な捕食者を前にした小動物のそれに近かったと言えるでしょう。

現実世界で言われたら?現代社会におけるパワハラとの共通点

「頭を垂れて蹲え 平伏せよ」という言葉は、フィクションの世界のセリフです。しかし、その根底にある思想は、現実の社会問題であるパワーハラスメントと多くの共通点を持っています。パワーハラスメントとは、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。無惨の行動は、この定義に完璧に当てはまります。絶対的な上司である無惨が、部下である鬼たちに対して、威圧的な言葉で人格を否定し、理不尽な理由で罰を与え、反論や意見を一切認めない。これは、最悪の職場環境と言えるでしょう。鬼滅の刃が多くの人々の共感を呼んだ理由の一つに、こうした現代社会にも通じる人間関係の歪みが、分かりやすく描かれている点があるのかもしれません。無惨の姿に、理不尽な上司や先輩の姿を重ね合わせた人も少なくないのではないでしょうか。

声優・関俊彦の演技が光る!アニメ版の演出と迫力

原作漫画でも十分に恐ろしかったこのシーンですが、アニメ版では声優の演技と演出によって、その恐怖がさらに増幅されました。鬼舞辻無惨の声を担当したのは、ベテラン声優の関俊彦さんです。関さんの演技は、普段の落ち着いた、どこか中性的な響きから一転し、このシーンでは静かで冷たい、底知れぬ怒りをにじませた声色を披露しました。「頭を垂れて蹲え 平伏せよ」のセリフは、大声で怒鳴るわけではありません。むしろ、静かに、しかし有無を言わせぬ絶対的な圧力をもって発せられます。この抑えた演技が、かえって無惨の不気味さと威圧感を際立たせていました。また、アニメの演出も秀逸です。無限城の歪んだ空間、不気味な琵琶の音、そして無惨の登場と共に空気が凍りつくような感覚。鬼たちの表情に浮かぶ冷や汗や絶望の色。これら全てが組み合わさることで、視聴者はまるでその場にいるかのような緊張感と恐怖を味わうことになったのです。

「頭を垂れて蹲え 平伏せよ」が鬼滅ファンに与えた衝撃と語り継がれる理由

このセリフは、なぜこれほどまでにファンの心に残り、語り継がれているのでしょうか。それは、この一言が鬼舞辻無惨というキャラクターの本質を見事に捉えているからです。彼はただ強いだけの悪役ではありません。その傲慢さ、自己中心性、他者への無関心、そして底知れない小物感。これら全てが彼の魅力であり、恐ろしさの源です。このセリフは、そうした無惨の全てを象徴しています。部下を信頼せず、恐怖だけで支配する姿は、カリスマ的なリーダーとは対極にあります。しかし、その絶対的なまでの「パワハラ」ぶりが、逆に強烈な個性としてファンの記憶に刻まれました。この名言は、鬼滅の刃という作品における「悪の象徴」として、そして究極のパワハラ上司のセリフとして、これからも多くの人々に語り継がれていくことでしょう。