鈍い 弱い 未熟 そんなものは男ではない

男らしさ、という言葉は古臭いという考え方があるかもしれませんが、いつの時代も、男は男。現代社会の男は否定されまくりです。が、何か感じることがあった男性は、あなたが考えるように男らしく生きてみましょう。

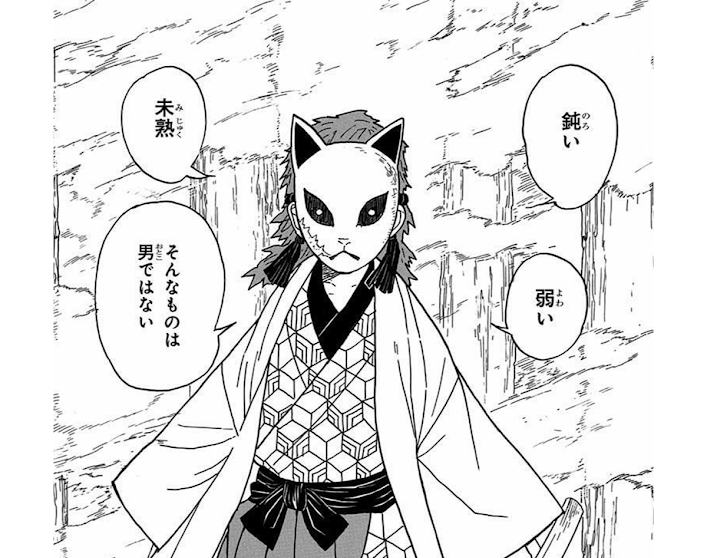

はじめに:錆兎の言葉「男ではない」が胸に突き刺さる理由

「鈍い 弱い 未熟 そんなものは男ではない」

これは、人気漫画『鬼滅の刃』に登場する人物、錆兎(さびと)が放った言葉です。

初めてこの言葉に触れたとき、胸に鋭い何かが突き刺さるような感覚を覚えた人も少なくないはずです。

なぜ、このセリフがこれほどまでに心を揺さぶるのでしょうか。

現代は、「男らしさ」という言葉自体が、少し古臭いものとして扱われることがあります。

力強さや決断力を求められる一方で、優しさや共感力も必要とされる。社会が求める男性像は複雑になり、どう振る舞えば良いのか分からなくなる瞬間があります。

そんな時代だからこそ、錆兎の直球で厳しい言葉が、心の奥底に眠っていた何かを呼び覚ますのかもしれません。

それは、言い訳や甘えを許さない、自分自身への戒めです。

この記事では、錆兎の名言を深く読み解きながら、現代を生きる私たちが、どうすれば弱い自分を乗り越え、本当の意味での強さを手に入れられるのかを探っていきます。

もし、あなたが自分の弱さや未熟さに悩み、もっと強くなりたいと願うなら、きっとそのヒントが見つかるはずです。

錆兎とは何者か?その強さと厳しさの背景

この言葉の重みを理解するために、まず錆兎という人物について少し触れておきましょう。

錆兎は、主人公・竈門炭治郎(かまど たんじろう)が鬼殺隊(注1)になるための修行中に現れた、狐の面をつけた少年です。

彼は、炭治郎の剣術の未熟さを厳しく指摘し、圧倒的な実力で打ちのめします。

その姿は、まさに強者のそれです。

しかし、物語が進むにつれて、錆兎はすでにこの世の人間ではないことが明らかになります。

彼はかつて、炭治郎と同じように鬼殺隊の最終選別に参加していました。

その選別で、たった一人、山にいた全ての鬼を斬り伏せたのです。しかし、たった一体の異形の鬼との戦いで、力尽き命を落としていました。

つまり、炭治郎を鍛えていたのは、彼の魂だったのです。

彼の厳しさは、単なる意地悪ではありません。

自分と同じように、才能ある若者が理不尽に命を落としてほしくない。その一心から来る、愛情の裏返しでした。

死してなお、後進の育成を願う。その気高い精神が、彼の言葉に計り知れない重みを与えているのです。

注1:鬼殺隊(きさつたい)…人間を喰らう鬼を滅殺するために組織された政府非公認の部隊。

名言解説:「鈍い、弱い、未熟」が意味するもの

錆兎が炭治郎に突きつけた三つの言葉。「鈍い」「弱い」「未熟」

これらは、単に戦闘技術だけを指しているわけではありません。生き方そのものへの警鐘と捉えることができます。

「鈍い」とは何か

一つ目の「鈍い」これは、判断の遅さ、覚悟の欠如を指します。

炭治郎は、鬼に対しても情けをかけてしまい、とどめを刺すことに一瞬の躊躇を見せました。

その一瞬の迷いが、命取りになる。錆兎はそう指摘したのです。

これは私たちの日常にも当てはまります。

重要な決断を先延ばしにする。面倒な問題から目を背ける。行動すべき時に、ためらってしまう。

その「鈍さ」が、好機を逃し、誰かを傷つけ、自分自身を苦しめる結果に繋がることがあります。

覚悟を決め、腹を括る。その速さと鋭さが求められているのです。

「弱い」とは何か

二つ目の「弱い」これは、精神的な脆さ、心の弱さを指します。

困難な修行に音を上げそうになる炭治郎の心を見透かしていました。

辛いことから逃げ出したい。人のせいにする。言い訳を探す。

そうした心の弱さは、成長を妨げる最大の敵です。

自分の不幸を嘆くだけでは、何も変わりません。

たとえ打ちのめされても、何度でも立ち上がり、前を向く。その精神的な強靭さこそが、道を切り開く力となります。

「未熟」とは何か

三つ目の「未熟」これは、単純な技術や知識、経験の不足です。

炭治郎は、師から教わった呼吸法や剣の型を、自分のものとして完全に消化できていませんでした。

頭で理解しているだけでは、いざという時に体は動きません。

血の滲むような反復練習を通じて、技術を身体に刻み込む。その地道な努力を怠っている状態が「未熟」です。

仕事でも、勉強でも、人間関係でも同じです。

知っていることと、できることは違います。

実践と経験を積み重ねる努力を放棄すれば、いつまでも未熟なままなのです。

なぜ現代の男性は「弱さ」を指摘されるのか?

錆兎の時代とは異なり、現代は男性にとって生きづらさを感じる場面が増えているかもしれません。

かつては明確だった「男らしさ」の理想像が、価値観の多様化によって揺らいでいます。

力仕事や経済的な大黒柱としての役割だけでなく、家事や育児への参加、共感力やコミュニケーション能力も求められるようになりました。

これは社会の健全な変化ですが、一方で、多くの男性が新しい役割と古い価値観の狭間で、アイデンティティ(注2)の混乱を経験しています。

「男だから泣くな」と育てられた世代が、今度は「感情を表現しろ」と求められる。

失敗すれば「だから男は」と批判され、成功しても「男だから当たり前」と見なされる。

SNSを開けば、きらびやかな成功者や、自分より恵まれているように見える人々の姿が目に入り、無意識のうちに自分と比較して劣等感を抱いてしまいます。

このような社会的なプレッシャーの中で、自信を失い、自分の「弱さ」や「未熟さ」を過剰に意識してしまうのは、ある意味で自然なことなのかもしれません。

しかし、その状況に甘んじていては、錆兎の言う「男」にはなれないのです。

注2:アイデンティティ…自分は何者であり、何をなすべきかという自己認識や存在証明のこと。

ステップ1:「弱さ」を認める勇気を持つ

では、どうすればこの状況を打破し、強くなることができるのでしょうか。

その最初のステップは、意外にも「自分の弱さを認める」ことです。

これは、諦めることや、開き直ることとは全く違います。

多くの人は、自分の弱さや欠点から目を背けようとします。

プライドが邪魔をして、素直に非を認められない。他人のせいや環境のせいにして、自分を守ろうとします。

しかし、それでは一歩も前に進めません。

炭治郎も、錆兎に完膚なきまでに叩きのめされ、自分の弱さを骨身に染みて理解しました。

そこからが、本当のスタートでした。

自分は今、何ができないのか。何が足りないのか。

それを冷静に、客観的に分析する勇気を持つこと。

弱さを認めることは、敗北ではありません。

それは、現在地を確認し、目的地へ向かうための地図を手に入れる作業なのです。

完璧な人間など、どこにもいません。

弱さとは、克服すべき課題であり、成長の伸びしろそのものなのです。

ステップ2:「未熟」から脱却するための自己鍛錬

自分の弱さ、つまり課題を認識したら、次に行うべきは具体的な行動です。

「未熟」な状態から抜け出すためには、地道な自己鍛錬以外に道はありません。

錆兎が炭治郎に要求したのは、巨大な岩を斬るという、途方もない課題でした。

それは、精神論だけでは決して越えられない、物理的な壁です。

私たちも、自分だけの「岩」を見つけ、それを斬るための鍛錬を始めなければなりません。

精神の鍛錬

まずは心を鍛えることです。

読書を通じて先人の知恵を学ぶ。新しい趣味や勉強を始めて、自分の世界を広げる。

これまで避けてきたこと、苦手だと感じていることに、あえて挑戦してみるのも良いでしょう。

小さな成功体験を積み重ねることが、困難に立ち向かう自信を育みます。

肉体の鍛錬

心と体は繋がっています。肉体を鍛えることは、精神を強くする上で非常に効果的です。

筋力トレーニングやランニングなど、何でも構いません。

汗を流し、身体の限界に挑戦するプロセスは、忍耐力や克己心(注3)を養います。

身体が引き締まり、体力がつけば、自然と自分に自信が持てるようになります。

これは、テストステロンなどの男性ホルモンの分泌が活発になるという科学的な裏付けもあります。

技術の鍛錬

仕事の専門スキルを磨く。資格取得を目指して勉強する。

コミュニケーション能力を高めるために、セミナーに参加してみる。

炭治郎が、来る日も来る日も素振りを繰り返したように、日々の反復練習が「未熟」を「熟練」へと変えていきます。

楽な道はありません。しかし、その努力は決して裏切らないのです。

注3:克己心(こっきしん)…自分の欲望や邪念に打ち勝とうとする心。

ステップ3:「鈍さ」を克服する決断力と行動力

鍛錬によって心と体を磨いても、それを行動に移せなければ意味がありません。

最後のステップは、「鈍さ」を克服し、決断力と行動力を身につけることです。

「生殺与奪の権を他人に握らせるな」

これは、錆兎の盟友であった冨岡義勇が炭治郎に放った言葉ですが、錆兎の教えとも深く通じています。

自分の人生の主導権は、自分で握る。そのために、決断し、行動する力が必要なのです。

決断力を磨くために、日常の小さなことから練習してみましょう。

レストランでメニューを見て、だらだらと悩まない。数秒で決める。

友人からの誘いに、すぐに行くと返事をする。

こうした小さな決断の積み重ねが、いざという時の大きな決断に繋がります。

情報過多の現代では、選択肢が多すぎて決められない、ということがよくあります。

しかし、完璧な正解などありません。

ある程度の情報で判断し、まずは一歩を踏み出す。もし間違っていたら、その時に修正すればいいのです。

行動しないことのリスクは、失敗のリスクよりも大きい場合があります。

錆兎に挑み続けた炭治郎のように、たとえ負けると分かっていても、立ち向かっていく。その行動力こそが、未来を変えるのです。

錆兎が炭治郎に託した「本当の強さ」とは

錆兎は、単に厳しいだけの人物ではありませんでした。

彼の強さは、自己顕示欲や支配欲から来るものではありませんでした。

それは、仲間を守り、後進を育て、未来に希望を繋ぐための強さでした。

最終選別で他の参加者たちを守りながら、たった一人で戦い抜いた彼の姿は、まさに自己犠牲の精神の表れです。

炭治郎が岩を斬った時、錆兎は悲しそうな、でもどこか安堵したような、優しい笑顔を見せました。

彼の願いは、炭治郎が自分を乗り越え、生き残り、そして鬼になった妹・禰豆子を守り抜くことだったのです。

つまり、錆兎が示した「本当の強さ」とは、自分のためだけではなく、誰か大切な人を守るための力です。

自分のためだけに強くなろうとすると、その力は傲慢さや暴力に変わってしまう危険性があります。

しかし、「誰かを守りたい」という想いが根底にあれば、その強さは優しさと気高さを伴うものになります。

それは、責任を背負う覚悟とも言えるでしょう。

家族を守る。仲間を支える。社会に貢献する。その覚悟を持った時、人は本当の意味で「男」になるのかもしれません。

現代社会で実践する「錆兎流・男の生き様」

では、この錆兎の教えを、私たちの日常にどう活かせばいいのでしょうか。

何も、刀を手に取る必要はありません。その精神性を、日々の行動に反映させればいいのです。

仕事において

困難なプロジェクトや、誰もやりたがらない仕事から逃げない。自分がその責任者であるという自覚を持つ。

後輩や部下が失敗した時、ただ叱責するのではなく、その成長を願って厳しくも的確な指導をする。それは、錆兎が炭治郎に示した愛情と同じです。

人間関係において

友人や恋人、家族との約束を守る。口先だけでなく、行動で誠意を示す。

大切な人が困っている時、自分の利益を度外視してでも、助けの手を差し伸べる。

自分の意見をしっかりと持ちつつも、相手の考えを尊重する。その上で、言うべきことは臆さずに言う。

自分自身に対して

常に学び続け、成長を止めない。現状維持は、緩やかな後退と同じです。

自分の感情に流されず、決めたルールは守り抜く。自分を律する力を持つ。

そして何より、自分の弱さを認め、それと向き合い続ける勇気を忘れないことです。

まとめ:君も、自分の物語の「男」になれる

錆兎の名言「鈍い 弱い 未熟 そんなものは男ではない」

この言葉は、現代を生きる私たちにとって、あまりにも厳しく、耳が痛い言葉かもしれません。

しかし、それは私たちを縛る呪いの言葉ではありません。

自分を奮い立たせ、より高い場所へと導いてくれる、力強いエールなのです。

「男らしさ」の定義は、時代と共に変わっていくでしょう。

古臭い価値観に固執する必要はありません。

しかし、自分の弱さと向き合い、それを乗り越えようと努力する姿勢。

困難から逃げず、決断し、行動する勇気。

そして、大切な誰かを守るために、自らを投げ出す覚悟。

こうした本質的な強さは、どんな時代においても、人間の魂を輝かせるものです。

錆兎の言葉が胸に刺さったのなら、それはあなたの心に、まだ錆びついていない、気高い魂が眠っている証拠です。

炭治郎が錆兎の想いを繋いだように、あなたも自分の物語の主人公として、強く、気高く、そして優しい「男」になることができるはずです。