「男が喚くな見苦しい」は誰のセリフ?錆兎の名言を振り返る

「男が喚くな見苦しい」。この力強く、そして厳しい言葉に心を揺さぶられた方も多いのではないでしょうか。この印象的なセリフは、人気漫画『鬼滅の刃』に登場するキャラクター、錆兎(さびと)のものです。物語の序盤、主人公である竈門炭治郎が絶望と無力感に打ちひしがれている場面で、錆兎はこの言葉を投げかけます。一見すると冷たく突き放すような言葉ですが、その裏には深い意味と、炭治郎の成長を願う強い想いが込められています。この記事では、この名言がどのような状況で語られたのか、そして錆兎が伝えたかった本当の意味について、詳しく紐解いていきます。

名言が登場する『鬼滅の刃』の重要シーン「最終選別」

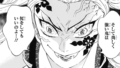

この名言が登場するのは、鬼殺隊(注1)への入隊をかけた最終選別に向けて、炭治郎が鱗滝左近次(うろこだきさこんじ)のもとで修行に励んでいた時期です。鱗滝から最後の課題として、巨大な岩を斬ることを命じられた炭治郎。しかし、半年が経過しても、炭治郎の刃は岩に届きません。自分の無力さに絶望し、心を折って座り込んでしまった炭治郎の前に、狐の面をつけた少年が現れます。その少年こそが、錆兎です。錆兎は炭治郎の弱さを一目で見抜き、厳しい言葉とともに勝負を挑むのです。

注1:鬼殺隊(きさつたい)

人を喰らう鬼を滅殺するために組織された、政府非公認の部隊。隊士たちはそれぞれが特殊な呼吸法を操り、日輪刀と呼ばれる特別な刀で鬼と戦う。

なぜ炭治郎は「喚いた」のか?当時の状況と心情

錆兎に「喚くな」と一喝された炭治郎ですが、彼の心情は無理もないものでした。鬼に家族を惨殺され、唯一生き残った妹の禰豆子(ねずこ)も鬼に変えられてしまいました。妹を人間に戻すという一心で、これまで厳しい修行に耐えてきたのです。しかし、目の前にはあまりにも巨大で硬い岩がそびえ立っています。鱗滝から教わったことはすべて身につけたはずなのに、結果が出ない。努力が報われない焦り。そして、このままでは妹を救えないかもしれないという恐怖。そうした感情が入り混じり、炭治郎は「もう無理だ」と、思わず弱音を吐いてしまったのです。それは、ただの泣き言ではなく、彼の純粋で切実な心の叫びでした。

錆兎が「見苦しい」と断じた本当の理由

錆兎は炭治郎の弱音を「見苦しい」と一刀両断します。なぜ、そこまで厳しい言葉を使ったのでしょうか。それは、単に炭治郎を罵倒するためではありません。錆兎が「見苦しい」と感じたのは、炭治郎が「男」として、そして鬼殺の道を目指す者としての覚悟を忘れ、ただ目の前の困難に打ちひしがれていたからです。どんなに辛くても、苦しくても、自分の弱さをただ嘆くだけでは状況は何も変わらない。その場でうずくまっているだけでは、大切な妹を守ることはできない。錆兎は、炭治郎が置かれた状況の厳しさを誰よりも理解していました。だからこそ、感傷に浸ることを許さず、現実と向き合わせるために、あえて突き放すような強い言葉を選んだのです。

言葉の主・錆兎とは何者か?その強さと悲しい過去

炭治郎を厳しく指導した錆兎ですが、実はすでにこの世の人間ではありませんでした。錆兎は、かつて鱗滝の弟子であり、炭治郎と同じように最終選別に挑んだ少年です。類まれなる剣の才能を持ち、選別の場にいた多くの鬼を一人で斬り伏せ、他の受験者たちを守り抜きました。しかし、たった一体の異形の鬼との戦いで力尽き、命を落としてしまったのです。彼の魂は、同じく選別で命を落とした鱗滝の弟子、真菰(まこも)と共に、修行の場である狭霧山(さぎりやま)に留まっていました。錆兎の強さは、技術だけではありませんでした。仲間を守り抜こうとする強い意志と自己犠牲の精神こそが、彼の本当の強さだったのです。

冨岡義勇にも向けられた?錆兎と義勇の特別な絆

錆兎の存在は、鬼殺隊の水柱である冨岡義勇(とみおかぎゆう)とも深く関わっています。義勇も錆兎と同じ時期に最終選別に挑んでいました。しかし、義勇は鬼に襲われ負傷し、錆兎に助けられます。結果的に義勇は生き残り、鬼殺隊の一員となりましたが、錆兎は命を落としました。この出来事は、義勇の心に深い傷と劣等感を残します。「自分は最終選別を突破していない」「本当の水柱は錆兎であるべきだった」という想いを抱え、義勇は他者と距離を置くようになりました。錆兎の「男が喚くな」という言葉は、炭治郎だけでなく、過去の出来事に囚われ、前に進めずにいる親友・義勇の心を鼓舞するような響きも持っています。錆兎の言葉が、義勇の背中をも押していたのかもしれません。

厳しさの裏にある究極の優しさ―錆兎の言葉の真意

「男が喚くな見苦しい。どんな苦しみにも黙って耐えろ。お前が男なら。もしお前が男なら」。これが、錆兎の言葉の全文です。この言葉の真意は、弱音を吐くことを許さない、という単純な精神論ではありません。本当に大切なのは、その後に続く「行動」です。錆兎は、炭治郎に厳しい言葉を浴びせながらも、剣術の未熟な点を的確に指摘し、半年もの間、稽古をつけ続けました。これは、炭治郎に絶望を乗り越え、岩を斬るという課題を達成してほしいという強い願いがあったからです。そして、自分と同じように志半ばで命を落としてほしくない、という切実な想いの表れでもありました。その厳しさは、炭治郎の可能性を信じているからこその、究極の優しさだったのです。

錆兎の叱咤激励が炭治郎の成長に与えた影響

錆兎との出会いと修行は、炭治郎を精神的にも技術的にも大きく成長させました。錆兎に打ち勝つことで、炭治郎は初めて、全集中の呼吸(注2)の常中を会得するための入り口に立ちます。そして何より、目の前の困難から逃げず、弱音を吐かずに立ち向かう覚悟を身につけました。錆兎の魂が宿ったかのような一撃で巨大な岩を斬った時、炭治郎は過去の自分と決別し、鬼殺隊士として戦うための強固な意志を手に入れたのです。錆兎の叱咤激励がなければ、炭治郎は最終選別を突破することも、その後の過酷な戦いを生き抜くこともできなかったでしょう。錆兎の存在は、炭治郎の物語における重要な転換点となりました。

注2:全集中の呼吸(ぜんしゅうちゅうのこきゅう)

鬼殺隊士が用いる特殊な呼吸法。大量の酸素を血中に取り込むことで身体能力を飛躍的に向上させ、鬼と互角以上に戦うための力を得る。これを四六時中維持し続けるのが「常中」である。

現代社会でこそ響く「男が喚くな」という心構え

錆兎の言葉は、性別を問わず、現代を生きる私たちの心にも深く響きます。仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安など、私たちは日々、様々な壁に直面します。そんな時、つい弱音を吐きたくなったり、誰かのせいにしたくなったりすることもあるでしょう。しかし、ただ嘆いているだけでは、何も解決しません。錆兎の言葉は、困難な状況を受け入れ、黙って自分のやるべきことに集中する大切さを教えてくれます。まずは自分の足でしっかりと立つ。そして、目の前の課題に一つずつ向き合っていく。その静かで力強い覚悟こそが、状況を好転させるための第一歩になるのです。

まとめ:錆兎の名言が時を超えて愛される理由

「男が喚くな見苦しい」。このセリフは、単なる厳しい言葉ではありません。そこには、亡き少年が後進に託した熱い想い、親友への秘めたる激励、そして困難に立ち向かうための普遍的な真理が込められています。表面的な厳しさの奥にある、深い愛情と信頼。だからこそ、錆兎の言葉は多くの人々の心を捉え、時を超えて愛され続けているのでしょう。『鬼滅の刃』という物語を通して、錆兎が私たちに伝えてくれたこの力強いメッセージを、明日への活力に変えていきたいものです。