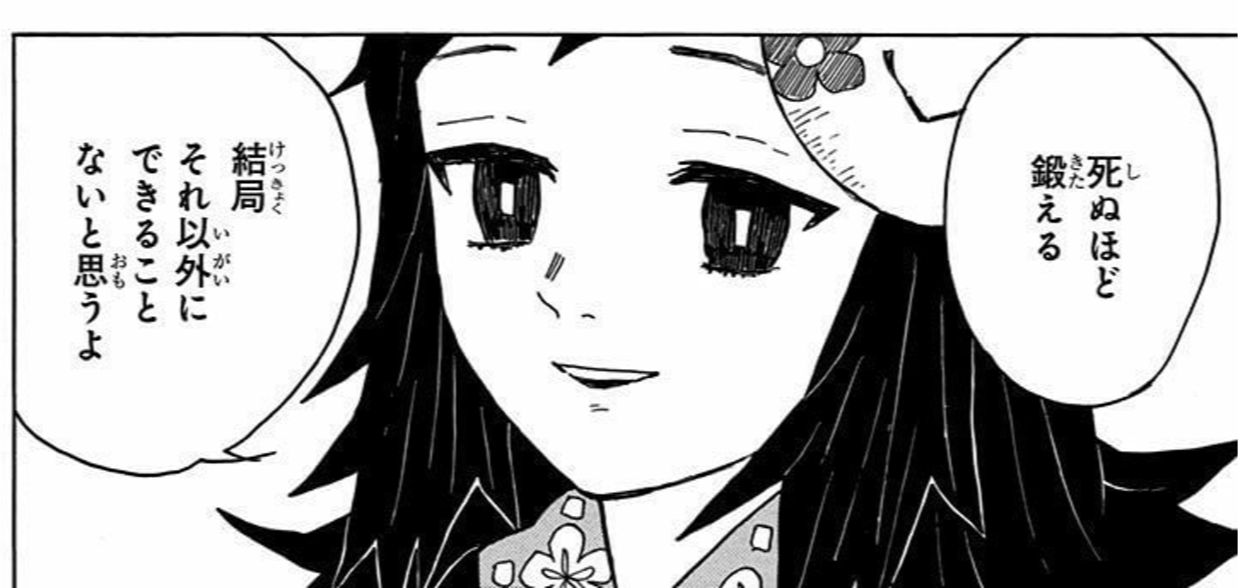

死ぬほど鍛える 結局それ以外に出来ることないと思うよ

【アニメ版・第3話】鬼殺隊・育手の鱗滝からの炭治郎への最終試験は巨大岩を斬ること。苦戦する炭治郎の前に現れたのが狐面の少年・錆兎。炭治郎を打ちのめしたあとに現れたのが狐面を頭につけた少女・真菰でした。錆兎は炭治郎を真菰に託し、半年間修行。真菰は全集中の呼吸の極意を教え込みます。

その修行中に真菰が炭治郎に言ったのがこのセリフ。この不思議なふたりとの出会いは炭治郎の今後に大きな影響を与えます。

真菰の名言「死ぬほど鍛える」とは?【鬼滅の刃】

「死ぬほど鍛える 結局それ以外に出来ることないと思うよ」

この言葉に、心を揺さぶられた経験を持つ人は少なくないはずです。社会現象にもなった作品『鬼滅の刃』。その物語の序盤で、主人公・竈門炭治郎が壁にぶつかったとき、そっと道を示したのがこの一言でした。

一見すると、とても厳しい言葉に聞こえるかもしれません。しかし、その奥には深い優しさと、物事の本質を捉えた真理が隠されています。この言葉は、鬼を斬るための剣術の修行に限った話ではありません。勉強や仕事、スポーツや芸術など、何かを成し遂げようとするすべての人々の胸に響く、普遍的なメッセージです。

ここでは、この名言が生まれた背景、言葉の主である真菰の想い、そして炭治郎がどのようにして自身の限界を突破したのかを紐解いていきます。この言葉が持つ本当の意味を知ることで、明日への活力が湧いてくるかもしれません。

名言が登場するのはアニメ第3話!炭治郎の試練の場面を解説

この印象的なセリフが登場するのは、アニメ版の第3話「錆兎と真菰」での出来事です。

鬼に家族を奪われ、唯一生き残った妹・禰豆子を人間に戻すため、炭治郎は鬼殺隊※注釈1 の入隊を目指します。そのために、育手である鱗滝左近次の元で、厳しい修行に明け暮れる日々を送っていました。一年という時間が過ぎ、鱗滝は炭治郎に最後の課題を突きつけます。

「この岩を斬れたら、最終選別へ行くのを許可する」

炭治郎の目の前にあったのは、あまりにも巨大な岩でした。これまで教わった全ての技術を注ぎ込んでも、岩はびくともしません。半年という時間が過ぎても、結果は同じでした。進むべき道が見えず、炭治郎は絶望と無力感に打ちひしがれてしまいます。

そんな彼の前に、突如として狐面をつけた一人の少年が現れます。その名は錆兎。錆兎は炭治郎の覚悟の甘さを「鈍い」と一刀両断し、圧倒的な力で打ちのめすのでした。

※注釈1 鬼殺隊(きさつたい): 人々を鬼の脅威から守るために組織された非政府の戦闘集団。主人公の炭治郎はこの組織への入隊を目指す。

言葉の主、謎に包まれた少女「真菰」と少年「錆兎」の正体

錆兎に倒され、気を失った炭治郎。意識を取り戻したとき、彼のそばにいたのが、花の描かれた狐面をつけた少女、真菰でした。錆兎が力強く炭治郎を導く存在ならば、真菰は優しく寄り添い、進むべき道を照らす存在です。

真菰は、炭治郎の太刀筋の悪い癖や無駄な動きを丁寧に指摘し、修正していきます。そして、錆兎との修行が続く中で、例の言葉を炭治郎に告げたのです。

実は、この錆兎と真菰は、かつて鱗滝に育てられた弟子でした。しかし、二人とも最終選別で宿敵である「手鬼」に敗れ、若くして命を落としていたのです。つまり、炭治郎の前に現れたのは、狭霧山に留まる二人の魂でした。

同じ悲劇を繰り返してほしくない。育ての親である鱗滝に、もうこれ以上悲しい思いをさせたくない。その強い想いが、二人を炭治郎の元へと導いたのかもしれません。

炭治郎の前に立ちはだかった「巨大な岩」が意味するもの

炭治郎が斬らなければならなかった巨大な岩。これは、単なる物理的な障害物ではありませんでした。この岩は、炭治郎自身の「越えられない限界」や「心の弱さ」そのものの象徴だったのです。

鱗滝から教えられたことを、頭では理解している。しかし、それを実践できない。身体に叩き込めていない。その未熟さが、巨大な岩という形で炭治郎の前に立ちはだかりました。

つまり、「岩を斬る」という行為は、過去の弱い自分と決別し、剣士として、一人の人間として、次の段階へ進むための通過儀礼だったと言えます。目の前の困難から逃げず、自分自身の力で打ち破ること。それこそが、鬼殺隊の剣士に求められる最初の資質だったのです。

半年間の修行で錆兎と真菰が炭治郎に教えたこと

炭治郎は錆兎と真菰の指導の元、さらに半年間の修行に励みます。この半年間は、それまでの修行とは少し意味合いが異なりました。

錆兎は、木刀での打ち合いという実践を通じて、炭治郎の覚悟の甘さを徹底的に鍛え直しました。太刀筋の鈍さ、判断の遅れ、そして何よりも「男が泣くな」という言葉に象徴される精神的な弱さを指摘し続けます。

一方、真菰は理論的な支えとなりました。炭治郎が無意識に行っている無駄な動きを一つひとつ言語化し、どうすれば修正できるのかを具体的に教えます。鱗滝から教わった「水の呼吸」の型を、いかにして自分のものにするか。そのための感覚的な部分を、優しく、しかし的確に補っていったのです。

力による指導と、理論による指導。この二人の存在が合わさったことで、炭治郎は自分に足りなかったものを明確に理解し、克服への道を歩み始めました。

真菰が伝えた「全集中の呼吸」の本当の極意

真菰は炭治郎に、全集中の呼吸※注釈2 の極意を教え込みます。しかし、それは単に呼吸法のテクニックを伝えるだけではありませんでした。

「私たちは鱗滝さんが大好きなの」

真菰はそう語ります。鱗滝が教えてくれた全ての型や知識を、一滴もこぼさず、自分の身体に吸収すること。それが、鱗滝の教えに応える唯一の方法だと伝えたかったのです。

「無駄な動きをなくし、最も効率的な動作で技を繰り出す」

そのために必要なのが、ひたすらな反復練習でした。頭で考えるのではなく、身体が勝手に反応するレベルまで、教えを染み込ませること。それこそが、真菰が伝えたかった極意の本質です。

「死ぬほど鍛える」という言葉は、この地道で果てしない反復の先にしか、道は開かれないという真実を炭治郎に伝えるための、最も率直な表現だったのです。

※注釈2 全集中の呼吸(ぜんしゅうちゅうのこきゅう): 体内の血液の巡りと心臓の鼓動を速め、体温を上昇させることで、身体能力を飛躍的に向上させる特別な呼吸法。

なぜ「死ぬほど鍛える」ことが唯一の答えだったのか?

どうして真菰は、それ以外の方法はない、と言い切ったのでしょうか。それは、極限状態での戦いにおいて、小手先の技術や付け焼き刃の知識は一切通用しないからです。

命のやり取りをする場面では、一瞬の判断ミスが死に直結します。「どうすればいいんだっけ」と頭で考えている余裕はありません。思考よりも速く、身体が最適解を導き出す必要があります。

それを可能にするのが、反復練習によって得られる「身体知」※注釈3 です。自転車の乗り方を一度覚えれば忘れないように、何度も何度も繰り返した動作は、脳ではなく身体に刻み込まれます。

真菰の言葉は、炭治郎に対して「考えるな、感じろ」と言っていたのかもしれません。思考が追いつかないほどの速度で、正しい動きができるようになるまで、ただひたすらに身体をいじめ抜き、鍛え上げること。それこそが、巨大な岩を斬り、そしてその先に待つ強大な鬼と渡り合うための、唯一にして絶対の条件だったのです。

※注釈3 身体知(しんたいち): 頭で考える理論的な知識ではなく、練習や経験を通じて身体で覚える感覚的な知識のこと。

この言葉が炭治郎の精神的成長に与えた大きな影響

真菰の言葉は、炭治郎の技術だけでなく、その心にも大きな変化をもたらしました。

岩を斬れずにいた半年の間、炭治郎は「何をすればいいのか分からない」という深い霧の中にいました。努力の方向性を見失い、ただ時間だけが過ぎていく状況は、心をすり減らすには十分すぎるものでした。

しかし、「死ぬほど鍛える」というシンプルで力強い言葉は、その霧を晴らす光となりました。やるべきことは、たった一つ。目の前の鍛錬に、一心不乱に取り組むこと。進むべき道が明確になったことで、炭治郎の心から迷いが消えました。

そして、ついに錆兎との打ち合いで、初めて一本を取ることができた日。その一撃で、炭治郎は錆兎の面を斬り、同時に目の前の巨大な岩を真っ二つに断ち斬っていたのです。それは、技術の習得が、精神的な成長と完全に一致した瞬間でした。もうそこには、絶望して膝を抱える弱い少年の姿はありませんでした。

現実世界でも通じる!目標達成のための普遍的な法則

真菰の言葉は、鬼滅の刃という物語の世界を飛び越え、現代を生きる私たちにも深く突き刺さります。

例えば、楽器の練習。最初は楽譜の読み方も分からず、指も思い通りに動きません。しかし、毎日毎日、飽きるほど同じフレーズを繰り返すうちに、ある日突然、滑らかに指が動くようになります。

あるいは、受験勉強。膨大な量の英単語や数式を前に、途方に暮れることもあるでしょう。しかし、地道に一つひとつ暗記し、問題を解き続けることでしか、合格というゴールにはたどり着けません。誰もが魔法のような近道を求めますが、残念ながらそんなものは存在しないのです。

何かを成し遂げた人は皆、例外なく、この「死ぬほど鍛える」という期間を経験しています。それは、才能の有無とは別の次元の話です。目の前の課題から逃げず、泥臭く、愚直に努力を積み重ねること。それこそが、どんな分野であっても、壁を乗り越えるための唯一の、そして最強の方法論なのです。

まとめ:心に刻みたい、真菰の言葉が教える努力の尊さ

「死ぬほど鍛える 結局それ以外に出来ることないと思うよ」

この言葉は、努力の厳しさを伝えるものであると同時に、「努力すれば必ず道は開ける」という、この上なく優しい希望のメッセージでもあります。

もし進むべき道に迷ったり、自分の限界を感じて諦めそうになったりしたときは、この真菰の言葉と、炭治郎の姿を思い出してみてください。やるべきことは、驚くほどシンプルなのかもしれません。目の前のことに、ただひたすらに向き合う。その積み重ねだけが、昨日までの自分を超えさせ、見たことのない景色を見せてくれるはずです。

炭治郎が巨大な岩を斬ったように、私たちもまた、地道な努力の先に、自分自身の固い岩を斬ることができる。真菰の言葉は、その勇気と希望を与えてくれる、色褪せることのない名言だと言えるでしょう。