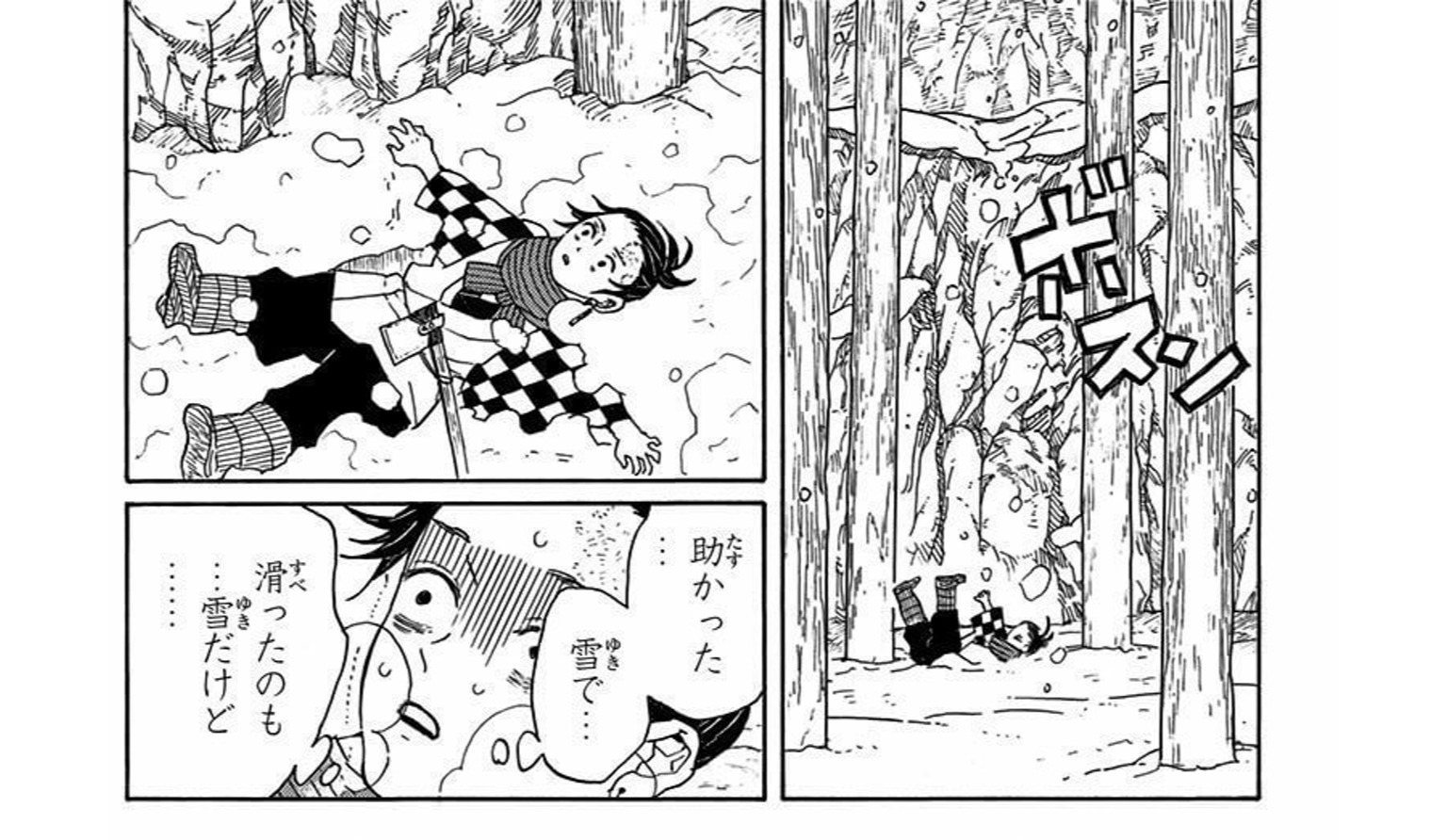

ボスン

助かった・・・

雪で・・・

滑ったのも

・・・雪だけど

・・・

第一巻、『鬼滅の刃 1 残酷』です!冨岡義勇の名言、禰豆子が鬼になったシーン等、名シーンがたくさん!炭治郎の「助かった…雪で…滑ったのも…雪だけど…」何か、おもしろくないですか?!

はじめに:炭治郎の「助かった雪で…滑ったのも雪だけど…」というセリフの紹介

「助かった…雪で…滑ったのも…雪だけど…」

このセリフを聞いて、どの場面かすぐに思い浮かぶ人も多いでしょう。大人気漫画『鬼滅の刃』の主人公、竈門炭治郎が物語の冒頭で発した、忘れがたい名言の一つです。家族を惨殺され、唯一生き残った妹は鬼に変わってしまう。そんな絶望のどん底で、このどこかユーモラスで客観的な言葉が飛び出します。なぜ、あのような極限状態で、炭治郎はこんなことを考えられたのでしょうか。この記事では、この一見不思議なセリフに隠された炭治郎の人間性、そして『鬼滅の刃』という物語の根幹に流れるテーマを、深く掘り下げていきます。この言葉の本当の意味を知れば、物語の第一巻「残酷」が、また違った味わいを見せるはずです。

この名言が生まれた絶望的な状況とは?『鬼滅の刃』第一巻「残酷」のあらすじ

物語は、雪深い山奥で始まります。心優しい少年、竈門炭治郎は、家族を支えるため町へ炭を売りに出かけます。家族との温かいやり取りが描かれた後、町での仕事を終えた炭治郎は、夜道を急ぎ家路につこうとします。しかし、麓の家に住む三郎爺さんに「鬼が出るから泊まっていけ」と引き留められます。その優しさを受け入れ、翌朝早くに家に戻った炭治郎を待っていたのは、信じがたい光景でした。母親と弟妹たちが、血の海に沈んでいたのです。惨殺された家族の姿に、炭治郎は膝から崩れ落ちます。

絶望の中、ただ一人、妹の禰豆子にだけ温もりが残っていることに気づきます。炭治郎は一縷の望みをかけて、禰豆子を背負い、医者に診せるため吹雪の山道を駆け下ります。しかし、その背中ですさまじい唸り声を上げ、禰豆子が突如として炭治郎に襲いかかりました。禰豆子は、鬼になってしまっていたのです。必死に抵抗する炭治郎。兄を喰らおうとする鬼の本能と、わずかに残る人間としての心がせめぎ合う禰豆子。この兄妹の悲劇的な戦いの最中に、一人の剣士が現れます。それが、鬼殺隊の水柱・冨岡義勇でした。

なぜ雪で助かり、雪で滑ったのか?緊迫のシーンを徹底解剖

冨岡義勇は、鬼となった禰豆子の頸を躊躇なく斬ろうとします。炭治郎は必死に妹をかばい、「禰豆子は誰も殺してない」と叫びます。しかし、義勇は冷徹に現実を突きつけます。そのやり取りの中、義勇の太刀筋を避けようとした炭治郎は、足を滑らせて崖の下へ。この時、降り積もった深い雪がクッションとなり、炭治郎は奇跡的に助かります。これが「助かった…雪で…」の部分です。しかし、そもそもなぜ崖から落ちたのか。それは、雪で足元が滑ったからです。禰豆子を背負い、必死に逃げる中で起きたアクシデントでした。

つまり、炭治郎の命を救ったのも雪であり、その命を危険に晒したのもまた雪だったのです。普通であれば、助かった安堵感か、あるいは滑ったことへの焦り、どちらかの感情に支配される場面です。しかし炭治郎は、その両方を同時に、そして驚くほど冷静に認識していました。まさにこのセリフが、直後に繰り広げられる炭治郎の奇策へと繋がっていきます。絶体絶命の状況で、自分を救い、同時に窮地に陥れた「雪」という存在を客観的に分析する。この瞬間に、竈門炭治郎という少年の特異な才能の片鱗が見えるのです。

絶望の中のユーモア?このセリフが面白い理由

このセリフが多くの読者の心に残り、面白いと感じられるのは、その場の状況との強烈なギャップがあるからです。命のやり取りをしている緊迫した場面です。鬼になった妹、冷徹な剣士、そして自身の命の危機。あらゆる要素がシリアスで、絶望的です。そんな中で「滑ったのも…雪だけど…」と、まるで他人事のように原因を分析する炭治郎の姿は、どこかコミカルにさえ映ります。読者はその瞬間、張り詰めた緊張からふっと解放され、思わず「そこでそれを考える?」とツッコミを入れたくなるのです。

この面白さは、炭治郎の真面目な性格から生まれています。彼はふざけているわけでは全くありません。本気で状況を分析し、生き残るための活路を見出そうとしているのです。その真剣さが、かえってシュールな笑いを生み出しています。悲劇と喜劇は紙一重と言いますが、このセリフはまさにそれを体現しています。読者は、炭治郎のこの人間味あふれる一面に、絶望的な物語の中でありながらも、親しみと愛着を感じるのです。この独特のユーモアのセンスこそが、過酷な運命に翻弄される炭治郎を支える、一つの強さなのかもしれません。

炭治郎の「長男力」が垣間見える?驚異の精神状態を分析

炭治郎は物語の中で、苦しい時に「俺は長男だから我慢できた」と自分を奮い立たせる場面が何度かあります。この「長男力」とも呼べる彼の責任感と精神的な強さは、第一巻のこのシーンですでに明確に示されています。家族を失った直後でありながら、彼はただ悲しみに暮れることを自分に許しませんでした。妹を守るという、新たな責任が生まれたからです。

「助かった雪で…滑ったのも雪だけど…」というセリフは、この驚異的な精神状態の表れです。パニックに陥ってもおかしくない状況で、彼は目の前の現実から決して目を逸らしません。何が起きたのか、なぜそうなったのかを正確に把握しようとします。これは、感情に流されず、常に最善の行動を選択しようとする彼の強い意志の現れです。この冷静な分析能力と、どんな時も諦めない責任感。それが、炭治郎の持つ「長男力」の本質であり、後に鬼殺隊として数々の強敵と渡り合っていくための大きな武器となるのです。この時点で、彼はすでにただの心優しい少年ではなかったのです。

「生殺与奪の権を他人に握らせるな」冨岡義勇の言葉との対比

この場面で忘れられないのが、冨岡義勇が炭治郎に放ったもう一つの名言です。「生殺与奪(せいさつよだつ)※の権を他人に握らせるな」

※生殺与奪(せいさつよだつ):生かすも殺すも、自分の思い通りにできるということ。

土下座をして妹の命乞いをする炭治郎に対し、義勇は厳しく言い放ちます。弱々しく地面にひれ伏す姿は、まさに自分の命運を他人に委ねている状態でした。しかし、その直後、炭治郎は義勇に一矢報いるための行動を起こします。石を投げつけ、斧を投げるという、知恵を絞った攻撃です。この行動の起点となったのが、雪に助けられ、雪に滑ったという客観的な事実認識でした。

つまり、炭治郎は義勇に叱責される前と後で、二つの異なる姿を見せています。一つは感情のままに命乞いをする弱い姿。もう一つは、状況を冷静に分析し、自らの意志で活路を開こうとする強い姿です。この対比が、義勇の心を動かしました。「こいつはただの弱い少年ではない」と感じさせたのです。「生殺与奪の権を握らせるな」という言葉は、炭治郎の心に深く刻まれますが、実は炭治郎は無意識のうちに、その言葉を体現するだけの資質をすでに持っていたのです。このセリフは、その資質を象徴する一言だったと言えるでしょう。

このセリフに隠された炭治郎の本質的な優しさと諦めない心

「助かった雪で…滑ったのも雪だけど…」という言葉は、物事を多角的に捉える炭治郎の思考を示しています。雪は自分を窮地に陥れた原因でもあるけれど、同時に命を救ってくれた恩人でもある。彼は、雪を一方的に恨んだりはしません。この考え方は、彼の本質的な優しさに繋がっています。彼は鬼に対しても、その背景にある悲しみや苦しみを思いやろうとします。全ての物事には良い面と悪い面がある。その両方をきちんと受け止めようとする姿勢が、彼の行動の根底には常にあります。

そして、このセリフは彼の「諦めない心」の象徴でもあります。滑って崖から落ちたという絶望的な状況。しかし、彼はそこで「もうだめだ」とは考えませんでした。「雪のおかげで助かった。なら、まだやれることがあるはずだ」と考えたのです。どんなに悪い状況でも、その中に必ず希望の光を見つけ出し、次の一手へと繋げていく。この不屈の精神こそが、竈門炭治郎という主人公を突き動かす最大の原動力なのです。このたった一言に、彼の優しさと強さ、その魅力のすべてが凝縮されていると言っても過言ではありません。

鬼になっても兄を守る禰豆子。残酷な世界で描かれる兄妹の絆

この第一巻の名シーンは、炭治郎だけのものではありません。鬼となり、飢餓状態にありながらも、冨岡義勇に斬られそうになった炭治郎を、禰豆子が身を挺して守ります。鬼の本能に抗い、兄を守ろうとするその姿は、義勇に大きな衝撃を与えました。「この兄妹は、何か違うのかもしれない」と思わせる決定的な瞬間です。

炭治郎が「助かった雪で…」と考えていた、まさにその時、禰豆子もまた、自らの内なる鬼と戦っていたのです。炭治郎が冷静に状況を分析し、生きるための道を探っていたように、禰豆子もまた、人間としての絆を必死に守ろうとしていました。雪の中で繰り広げられるこの戦いは、単なる人間と鬼の戦いではありません。過酷で残酷な運命に抗おうとする、兄と妹の強い絆の物語なのです。炭治郎のユニークなセリフと、禰豆子の健気な行動。この二つが合わさることで、第一巻「残酷」は、ただ悲しいだけの物語ではなく、希望に満ちた始まりの物語として読者の胸に刻まれるのです。

「助かった雪」は希望の象徴?物語全体における雪の役割

『鬼滅の刃』において、「雪」は非常に象徴的な役割を持っています。物語は雪の降る日、炭治郎が家族の惨劇を目の当たりにするところから始まります。雪は、彼の幸せな日常が終わりを告げた、悲劇の舞台装置です。冷たく、全てを白く覆い隠してしまう雪は、炭治郎が突き落とされた残酷な現実そのものを表しているかのようです。

しかし、その一方で、雪は炭治郎の命を救いました。崖から落ちた衝撃を和らげ、彼に次の一手を考える時間を与えました。つまり、雪は絶望の象徴であると同時に、希望の象徴でもあるのです。この二面性は、まさに『鬼滅の刃』という物語のテーマそのものを表しています。鬼という絶望的な存在。しかし、その中にも人間だった頃の悲しい過去があり、救われるべき魂がある。そして、どんなに過酷な運命に打ちのめされても、必ずどこかに希望の光は残されている。炭治郎を助けた雪は、この物語全体を貫く、暗闇の中の一筋の光を暗示しているのかもしれません。

まとめ:たった一言に凝縮された竈門炭治郎の魅力と『鬼滅の刃』の原点

「助かった雪で…滑ったのも雪だけど…」

改めてこのセリフを振り返ると、その短い言葉の中に、驚くほど多くの意味が込められていることがわかります。極限状態でも失われない冷静な分析力。悲劇の中にもユーモアを見出すことのできる人間味。物事の多面性を受け入れる本質的な優しさ。そして、決して諦めずに活路を見出そうとする不屈の精神。これらすべてが、主人公・竈門炭治郎というキャラクターの魅力そのものです。

さらにこのセリフは、『鬼滅の刃』という物語の原点を示しています。絶望と希望、悲劇と喜劇、残酷さと優しさが常に隣り合わせに存在する世界。その中で、登場人物たちはもがき、苦しみながらも、前を向いて戦い続けます。たった一言の面白いセリフ。しかし、それはこれから始まる壮大な物語のテーマを凝縮した、非常に重要な言葉なのです。『鬼滅の刃』を読み返す時、ぜひこの第一巻の雪の中の攻防を思い出してみてください。きっと、炭治郎の言葉が、より一層深く、心に響くはずです。