はじめに:産屋敷耀哉の言葉「人の想いこそが永遠であり不滅」が心に響く理由

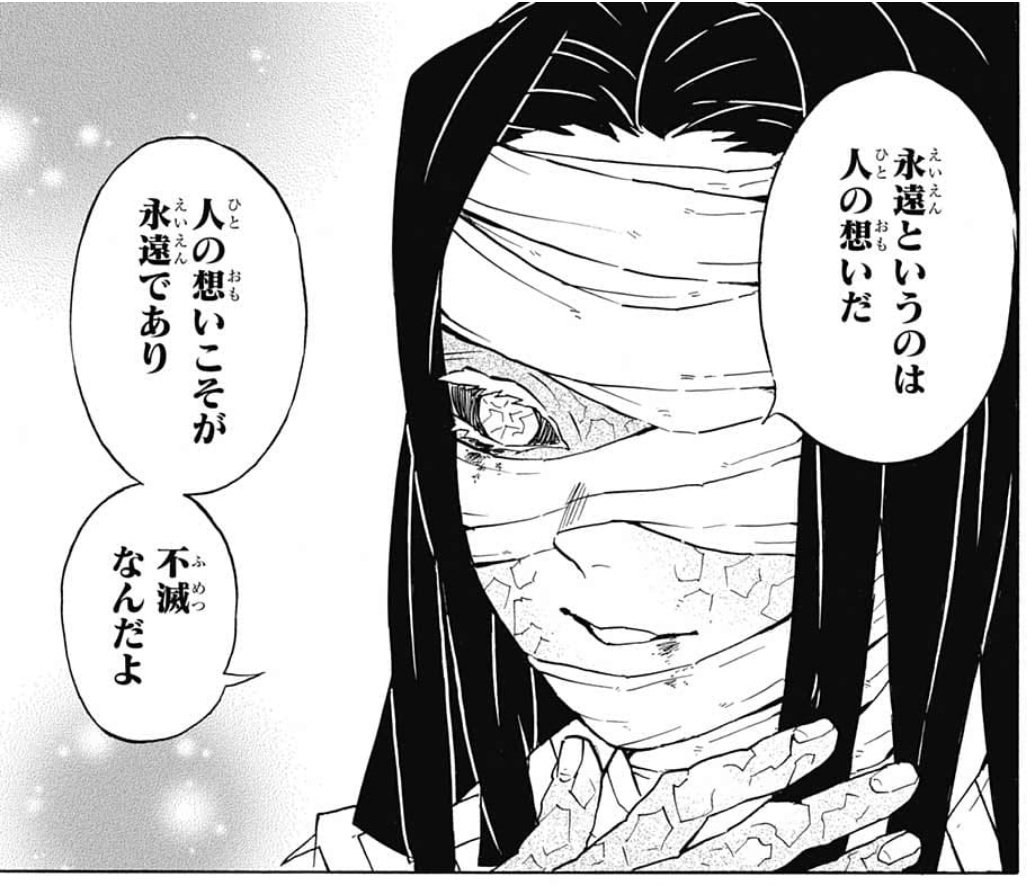

「人の想いこそが永遠であり不滅なんだよ」

これは、人気漫画『鬼滅の刃』に登場する鬼殺隊の当主、産屋敷耀哉(うぶやしきかがや)が放った言葉です。物語の核心に触れるこの一言は、多くの読者の胸を打ち、強い印象を残しました。なぜ、この言葉はこれほどまでに私たちの心を捉えるのでしょうか。それは、この言葉が単なる物語の中のセリフに留まらず、私たちが生きる現実世界にも通じる、普遍的な真理を突いているからかもしれません。人の命には限りがあります。しかし、その人が抱いた願いや愛情、意志といった「想い」は、誰かに受け継がれることで時を超えて生き続けるのです。この記事では、産屋敷耀哉のこの名言に込められた深い意味を、彼の生き様や物語の背景と共に紐解いていきます。

産屋敷耀哉とは?鬼殺隊を率いたカリスマ的指導者

この名言を語った産屋敷耀哉は、鬼を狩る組織「鬼殺隊」の第九十七代当主です。「お館様」と隊士たちから呼ばれ、深い敬愛を集めていました。産屋敷一族は、鬼の始祖である鬼舞辻無惨(きぶつじむざん)と同じ血筋であるという呪いを背負っています。そのために一族の者は皆、病弱で短命でした。耀哉自身も顔に広がる病によって視力を失い、死期が近いことを悟っていました。しかし、彼の心は決して病に屈しませんでした。驚異的な記憶力と、未来を見通すかのような先見の明を持っていました。そして何より、彼の強さの源は、鬼殺隊の隊士一人ひとりに対する深い愛情と信頼でした。自分の子供のように隊士たちの名を覚え、その死を悼み、常に彼らの無事を祈っていました。その温かい人柄と、鬼を滅するという揺るぎない覚悟が、隊士たちの心を一つにし、絶望的な戦いへと向かう支えとなっていたのです。彼の言葉には、そんなカリスマ的な指導者としての重みと、人間愛に満ちた温かさが宿っています。

名言の登場シーンはどこ?物語における文脈を解説

この象徴的な名言は、物語が最終局面へと向かう緊迫した場面で語られます。鬼殺隊の本部、産屋敷邸に、宿敵である鬼舞辻無惨がついに姿を現しました。耀哉は自らの命が尽きかけていることを悟り、無惨を誘い込むための罠を張っていたのです。死を目前にした耀哉は、無惨と対峙しても少しも臆することはありませんでした。彼は静かに、しかし力強く語りかけます。永遠の命を渇望し、個としての絶対的な力を信じる無惨に対して、耀哉は人間という種の強さを説きます。それが、人と人との繋がりによって受け継がれていく「想い」の力でした。そして、自分自身と妻、娘たちをも巻き込む大爆発で無惨を足止めするという、壮絶な覚悟と共にこの言葉を告げるのです。この文脈を知ることで、言葉の持つ悲壮な覚悟と、未来への希望がより一層際立ちます。

「人の想い」とは具体的に何を指すのか?

産屋敷耀哉が言う「人の想い」とは、一体何を指しているのでしょうか。それは、決して抽象的な概念ではありません。例えば、家族を愛する気持ち。仲間を守りたいと願う心。平和な世界で生きたいという願い。あるいは、亡くなった人々の無念を晴らしたいという意志。これらすべてが「人の想い」です。『鬼滅の刃』では、登場人物たちが様々な想いを抱えて戦っています。主人公の竈門炭治郎は、鬼にされた妹を人間に戻したいという強い想いを持っています。炎柱・煉獄杏寿郎は、弱き人を助けるという母の教えを胸に、命尽きるまで戦い抜きました。これらの想いは、形として目に見えるものではありません。しかし、人の行動を突き動かす最も強力な原動力となるのです。それは、愛、希望、願い、意志、信念といった、人間の精神活動そのものと言えるでしょう。

なぜ人の想いは「永遠であり不滅」だと断言できるのか

人の肉体は脆く、いつかは滅びてしまいます。これは誰もが避けられない事実です。では、なぜ耀哉は人の想いが「永遠であり不滅」だと断言できたのでしょうか。その答えは、「継承」にあります。一人の人間が抱いた想いは、その人の死と共に消え去るわけではありません。その想いは、言葉や行動、あるいは生き様そのものを通して、必ず誰かの心に届きます。そして、受け取った人の心の中で生き続け、新たな行動を生み出すのです。例えば、親が子を想う気持ちは、子がさらにその子へと愛情を注ぐことで受け継がれていきます。師匠の教えは、弟子が実践し、さらに次の世代に伝えることで不滅のものとなります。鬼殺隊の歴史そのものが、この証明です。何百年もの間、数えきれない隊士たちが無惨を倒すという想いを抱いて散っていきました。しかし、その想いは決して無駄にはなりませんでした。彼らの想いは、残された者たちに託され、より強固な意志となって受け継がれていったのです。だからこそ、想いは個人の命を超えて生き続ける「永遠」性を持ちうるのです。

肉体の死を超えて受け継がれる鬼殺隊の想い

鬼殺隊の戦いの歴史は、まさに想いの継承の物語です。多くの柱や隊士たちが、志半ばで命を落としていきました。しかし、彼らの死は決して終わりではありませんでした。炎柱・煉獄杏寿郎は、その最期に炭治郎たちへ「心を燃やせ」という言葉と共に、未来を託しました。彼の熱い想いは、炭治郎たちの心に深く刻み込まれ、彼らをより強く成長させる糧となりました。蟲柱・胡蝶しのぶは、姉のカナエが抱いていた「鬼と仲良くする」という夢と、鬼への怒りを、継子のカナヲに託しました。亡くなった仲間たちの刀の鍔(つば)を自身の刀に付ける隊士もいます。それは、仲間たちの想いと共に戦っているという決意の表れです。このように、鬼殺隊では、一人の隊士が倒れても、その人の願いや技術、そして何よりも鬼を滅するという強い意志が、必ず次の世代へとバトンのように渡されてきました。個々の力は小さくても、千年という長い歳月をかけて紡がれてきた想いの連なりが、鬼殺隊を支える巨大な力となっていたのです。

敵である鬼舞辻無惨との対比で浮き彫りになる「想い」の価値

「人の想い」の価値は、絶対的な敵である鬼舞辻無惨との対比によって、より鮮明に浮かび上がります。無惨は千年以上もの間、究極の個として君臨してきました。彼は他者を信じず、ただ自分の命が永遠であることだけを求め続けています。部下である鬼たちですら、恐怖で支配する駒としか見ていません。そこには信頼も愛情も、想いの継承という概念も存在しません。彼にとって重要なのは、形ある自分の肉体が存続することだけです。一方、産屋敷耀哉や鬼殺隊は、自らの命が有限であることを受け入れています。その上で、自分たちの想いが誰かに受け継がれ、未来に繋がっていくことを信じています。この違いが、両者の決定的な差となりました。無惨は、自分一人の力に固執するあまり、孤立していきます。対照的に、鬼殺隊は想いの繋がりによって、世代を超えて強くなっていくのです。肉体的な永遠を求める無惨と、精神的な永遠を信じる耀哉。この二人の姿は、本当の強さとは何かを私たちに問いかけているようです。

この名言が現代を生きる私たちに教えてくれること

産屋敷耀哉の言葉は、漫画の世界を飛び越えて、現代を生きる私たちにも多くのことを教えてくれます。私たちは時に、自分の存在がちっぽけで、無力だと感じてしまうことがあります。しかし、誰もが誰かに影響を与え、何らかの想いを繋いで生きています。例えば、あなたが誰かにかけた優しい言葉が、その人の一日を救うかもしれません。あなたが仕事に打ち込む姿が、後輩の目標になるかもしれません。そうした日々の小さな想いの積み重ねが、社会全体を少しずつ良い方向へ動かしていくのです。また、この言葉は、亡くなった大切な人を思う心にも寄り添ってくれます。その人の肉体はもう側にいなくても、共に過ごした記憶や交わした言葉、教えてくれた大切なことは、私たちの心の中で生き続けています。そして、私たちのこれからの人生の指針となってくれるのです。人の想いは不滅であると信じることは、私たちが前を向いて生きていくための、大きな力となるでしょう。

実生活で「想い」の力を信じるためのヒント

では、実生活で「想い」の力を信じ、その繋がりを実感するためにはどうすれば良いのでしょうか。何も特別なことをする必要はありません。まずは、自分の気持ちを言葉にして誰かに伝えてみることです。「ありがとう」という感謝の気持ち。「すごいね」という尊敬の念。「大好きだよ」という愛情。言葉にすることで、あなたの想いは相手の心に届き、確かな繋がりが生まれます。また、日記や手紙を書くことも良い方法です。自分の考えや願いを文字にすることで、自分自身の想いを再確認できます。そして、いつかその文章が、自分や誰かの心を動かすかもしれません。さらに、先人たちの生き方に学ぶことも大切です。歴史上の偉人や、尊敬する身近な人が、どのような想いを抱いて生きてきたのかを知ることで、想いが時代を超えて受け継がれることを実感できるはずです。小さな行動の積み重ねが、やがて「想いは不滅である」という確信に繋がっていくでしょう。

まとめ:未来を創るのは受け継がれていく「人の想い」

産屋敷耀哉が命を懸けて示した「人の想いこそが永遠であり不滅なんだよ」という言葉。それは、『鬼滅の刃』という物語を貫く、最も重要なテーマの一つです。人の命は儚く、限りがあります。しかし、その人が生きた証として残る「想い」は、血の繋がりや時間の壁を越えて、必ず誰かに受け継がれていきます。そして、受け継がれた想いは、新たな時代を創る力となるのです。鬼殺隊が千年の長きにわたり戦い続けることができたのも、この想いの連鎖があったからに他なりません。この言葉は、私たち一人ひとりの生き方にも、深い示唆を与えてくれます。自分の行動が、自分の言葉が、未来の誰かに繋がっている。そう信じることで、私たちの日々はより豊かで意味のあるものになるのではないでしょうか。未来を創るのは、決して特別な誰かではありません。過去から現在、そして未来へと受け継がれていく、無数の人々の想いなのです。