はじめに:炭治郎の言葉が胸に響く理由

「自分はなんて弱いんだろう」そう感じて、うずくまってしまいそうになる瞬間は、誰の人生にも訪れるものです。仕事での失敗。人間関係のすれ違い。目標に届かないもどかしさ。そんな時、心の支えとなる言葉に出会うことがあります。人気漫画「鬼滅の刃」の主人公、竈門炭治郎が放った一言も、多くの人々の心を捉えて離しません。「一番弱い人が一番可能性を持ってるんだよ」。この言葉は、ただの慰めではありません。自分の弱さに打ちのめされそうな時に、前を向く勇気を与えてくれる、不思議な力を持っています。なぜ、この炭治郎の言葉はこれほどまでに私たちの胸に響くのでしょうか。この記事では、その言葉の持つ深い意味を紐解きながら、弱さの中に眠る無限の可能性について考えていきます。

名言の出典:「一番弱い人が一番可能性を持ってるんだよ」は誰に、どんな状況で言った言葉?

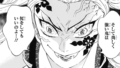

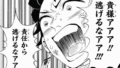

この印象的な言葉は、物語の序盤、炭治郎が鬼殺隊の最終選別へ向けて厳しい修行に励んでいる最中に登場します。場所は、師である鱗滝左近次のいる狭霧山。炭治郎は、修行の総仕上げとして、巨大な岩を斬るという課題を与えられます。しかし、半年経っても岩を斬ることはできません。途方に暮れる炭治郎の前に現れたのは、錆兎と名乗る狐面の少年でした。錆兎は圧倒的な強さで炭治郎を打ちのめし、その未熟さを厳しく指摘します。来る日も来る日も打ちのめされ、心が折れそうになる炭治郎。そんな彼が、錆兎との稽古の中で、ついに「全集中の呼吸」を常に維持する「全集中・常中」の会得に近づいていきます。そして、ついに錆兎の面を斬ることができたその瞬間、炭治郎は気づきます。自分を鍛えてくれた錆兎と、その隣で励まし続けてくれた真菰が、すでにこの世にいない幽霊であったことに。彼らは、かつて同じように鱗滝のもとで学び、最終選別で命を落とした子供たちでした。この名言は、誰か特定の人物に語りかけたものではありません。錆兎や真菰、そして他の亡くなった子供たちの無念を受け止め、彼らの想いを背負う覚悟を決めた炭治郎が、自分自身の心を奮い立たせるために、固く誓うように口にした言葉なのです。それは、自分の未熟さと弱さを誰よりも自覚した上で、それでも前へ進むという決意表明でした。

「弱い人」とは誰を指すのか?炭治郎の言う「弱さ」の本当の意味

炭治郎が言う「弱い人」とは、単に力がなかったり、技術が未熟だったりする人だけを指しているのではありません。ここで言う「弱さ」とは、自分の至らなさや未熟さを自覚している状態を指していると考えることができます。自分はまだ足りない。もっと強くならなければ。もっと成長しなければならない。そのように、自分自身の不完全さから目をそらさず、まっすぐに向き合っている心のことです。逆に言えば、自分はもう十分に強い、学ぶことなど何もない、と考える「慢心」こそが、成長を止めてしまう本当の「弱さ」なのかもしれません。炭治郎は物語を通して、常に自分の力不足を痛感し続けます。目の前で救えなかった命。強大な鬼との圧倒的な実力差。その度に涙を流し、自分の非力さを嘆きます。しかし、彼は決してそこで立ち止まりません。自分の弱さを認めるからこそ、次の一歩を踏み出すことができるのです。つまり、炭治郎の言葉における「弱い人」とは、現状に満足せず、向上心を持ち続けることができる人、と言い換えることができるでしょう。

なぜ「弱い人」が「一番可能性を持ってる」のか?その深い理由を考察

では、なぜ自分の弱さを知っている人が、一番の可能性を秘めているのでしょうか。それにはいくつかの理由が考えられます。一つ目は、「伸びしろ」の大きさです。自分はまだ弱い、何も持っていないと感じている人は、これから吸収できること、学べることが無限に広がっています。コップが空っぽだからこそ、たくさんの水を注ぐことができるのと同じです。満たされていると感じているコップには、新しい水は入りません。弱さの自覚は、成長への大きな扉を開く鍵となるのです。二つ目は、「謙虚さ」と「素直さ」です。自分の弱さを知っている人は、他者からの助言や教えを素直に受け入れることができます。炭治郎も、師である鱗滝や、蝶屋敷の仲間たち、そして共に戦う柱たちから、常に何かを学ぼうとします。その謙虚な姿勢が、周囲の助けを引き寄せ、結果として彼を大きく成長させました。プライドが邪魔をして人の意見を聞けない人は、成長の機会を自ら手放しているのかもしれません。そして三つ目は、「工夫」と「努力」に繋がる点です。力が足りない、才能がない。そう自覚しているからこそ、どうすればその差を埋められるのかを必死に考え、人一倍の努力をします。炭治郎の水の呼吸とヒノカミ神楽の組み合わせや、彼の特徴的な石頭を使った攻撃も、自分の持てる力を最大限に活かそうとする工夫の表れです。弱さは、諦める理由ではなく、知恵と努力を生み出す源泉となり得るのです。

弱さを知るからこそ得られる「強さ」とは

弱さを知ることは、単に成長のきっかけになるだけではありません。それ自体が、ある種の「強さ」に繋がります。その一つが、他人の痛みがわかる「優しさ」です。自分が傷ついた経験があるからこそ、他人が同じように傷ついている時に、その心に寄り添うことができます。炭治郎の根底にあるのは、鬼にさえも向けられる慈悲の心、その優しさです。妹の禰豆子を人間に戻すという目的も、彼の優しさから来ています。この優しさは、多くの人々を惹きつけ、彼の協力者となります。煉獄杏寿郎が死の間際に炭治郎たちに未来を託したのも、彼の持つ優しさと心の強さを見抜いたからでしょう。また、弱さを知ることは、本当の意味での「折れない心」を育みます。最初から自分が強いと思い込んでいる人は、一度打ちのめされると、脆くも崩れ去ってしまうことがあります。しかし、何度も自分の弱さと向き合い、その度に立ち上がってきた人は、失敗や挫折に対する耐性がつきます。「またダメだった。でも、次はこうしてみよう」。そのように、しなやかに現実を受け止め、次の一手を探すことができるのです。炭治郎がどれほど絶望的な状況に陥っても、決して希望を捨てなかったのは、彼が自分の弱さを知り、それでも立ち上がることを繰り返してきたからに他なりません。

炭治郎自身の物語:弱さから始まった最強への道

物語の始まり、炭焼きの少年だった炭治郎は、鬼殺隊士としては間違いなく「弱い」存在でした。家族を失い、妹は鬼となり、たった一人で過酷な運命に立ち向かわなければならなくなります。そこには特別な血筋や、生まれ持った才能があったわけではありません。彼が持っていたのは、人並外れた嗅覚と、固い頭、そして何よりも「優しさ」でした。彼の旅は、自分の弱さを痛感する連続です。手鬼との死闘。響凱、累といった強力な鬼たちとの戦い。その度に、実力不足で仲間を守りきれない自分を責めます。しかし、炭治郎は決して腐りません。自分の弱さから目を逸らさず、それをバネにして、血の滲むような努力を続けます。鱗滝左近次による厳しい修行。善逸や伊之助といった仲間との出会いと切磋琢磨。そして柱稽古。一つ一つの経験が、彼の弱さを少しずつ克服させ、新たな力へと昇華させていきました。まさに、「一番弱い人が一番可能性を持ってる」という言葉を、彼自身の生き様が証明しているのです。彼の物語は、才能や環境に恵まれなくても、自分の弱さを認め、ひたむきに努力を続ければ、人はどこまでも強くなれるという希望を私たちに与えてくれます。

私たちの日常に活かす「炭治郎マインド」:弱さを可能性に変える3つのステップ

炭治郎のこの力強い言葉は、漫画の世界だけのものではありません。私たちの日常生活や仕事、人間関係においても、大きなヒントを与えてくれます。自分の弱さを嘆くのではなく、それを可能性に変える「炭治郎マインド」を、具体的な3つのステップで実践してみましょう。これらのステップは、特別なことではありません。日々の少しの心がけで、誰にでも始めることができるものです。焦らず、一つずつ取り組んでいくことが、やがて大きな変化に繋がっていきます。

ステップ1:自分の「弱さ」を正直に認める勇気

最初のステップは、最も重要であり、時に最も難しいかもしれません。それは、自分の「弱さ」を正直に認めることです。私たちはつい、自分の弱さや欠点に蓋をして、見ないふりをしてしまいがちです。人前で恥をかきたくない。プライドが傷つくのが怖い。その気持ちは自然なものです。しかし、そこから一歩踏み出して、「自分にはこういう苦手な部分がある」「この点はまだ未熟だ」と客観的に受け入れる勇気を持つことが、すべての始まりです。例えば、人前で話すのが苦手だと感じているなら、「自分は上がり症だ」と認める。計画を立てるのが苦手なら、「自分は計画性がない」と受け入れる。これは自己否定ではありません。成長のための現在地を確認する作業です。誰かと比べる必要はありません。ただ、ありのままの自分を見つめる時間を作ってみましょう。紙に書き出してみるのも良い方法です。自分の弱さを直視することは、未来の可能性に光を当てる第一歩なのです。

ステップ2:「弱さ」の原因を分析し、伸びしろを見つける

自分の弱さを認めることができたら、次のステップに進みます。それは、なぜそれが「弱い」のか、その原因を少しだけ掘り下げてみることです。そして、それを「伸びしろ」として捉え直します。例えば、人前で話すのが苦手なのは、なぜでしょうか。「失敗したらどうしよう」という不安からでしょうか。それとも、話す内容の準備が不足しているからでしょうか。原因を考えることで、具体的な対策が見えてきます。準備不足が原因なら、次はもう少し時間をかけて資料を用意してみよう、という目標が立ちます。不安が原因なら、まずは少人数の前で話す練習から始めてみよう、と考えることができます。このように、「弱さ」を「課題」に変換するのです。「自分はダメだ」で終わらせるのではなく、「ここを伸ばせば、もっと良くなる」という「伸びしろ」として捉えることが大切です。炭治郎が自分の未熟さを嘆くだけでなく、ではどうすれば強くなれるのかを常に考えていたように、私たちも自分の弱さの中に、成長のヒントを見つけ出すことができるはずです。

ステップ3:小さな成功体験を積み重ね、自信を育む

最後のステップは、行動し、小さな成功体験を積み重ねることです。大きな目標を立てる必要はありません。むしろ、少し頑張ればクリアできるくらいの、ごく小さな目標を設定することが重要です。例えば、「明日は会議で一度だけ発言してみる」「今週中に部屋の机の上だけ片付ける」といったレベルで十分です。そして、それができたら、自分で自分を褒めてあげましょう。「よくやった」「できたじゃないか」。この小さな成功の積み重ねが、やがて「自分にもできるかもしれない」という自信を育てていきます。炭治郎も、いきなり強大な鬼を倒せるようになったわけではありません。岩を斬るという途方もない課題も、日々の素振りや呼吸法の鍛錬といった、地道な努力の積み重ねの先にありました。私たちは、すぐに結果が出ないと焦ってしまいがちです。しかし、大切なのは、歩みを止めないこと。昨日より今日、ほんの少しでも前に進めたなら、それは紛れもない成長です。その小さな一歩一歩が、いつか振り返った時には、信じられないほど遠くまで自分を運んでくれていたことに気づくでしょう。