助けてくれって何だ

なんで善逸は

剣士になったんだ

なんでそんなに

恥をさらすんだ

言い方

ひどい

だろ

女に騙されて

借金したんだよ

借金を

肩代わりしてくれた

ジジイが“育手”

だったの!!

毎日毎日

地獄の鍛錬だよ

死んだ方が

マシだってくらいの

最終選別で

死ねると思った

のにさ!!

運良く

生き残るから

いまだに地獄の

日々だぜ

あー

怖い怖い

怖い怖い

はじめに:炭治郎の問いかけ「なんでそんなに恥をさらすんだ」が心に響く理由

人気漫画「鬼滅の刃」には、数多くの心に残る名言が登場します。その中でも、主人公・竈門炭治郎が我妻善逸に放った一言、「なんでそんなに恥をさらすんだ」は、多くの読者や視聴者に強い印象を与えました。一見すると、非常に厳しい言葉に聞こえるかもしれません。しかし、この言葉の背景には、単なる叱責ではない、炭治郎の深い思いやりと、善逸の本質を見抜く洞察力が隠されています。この問いかけは、二人の関係性の始まりを告げる重要な瞬間であり、鬼滅の刃という物語のテーマの一つである「人間の弱さと強さ」を象徴する言葉でもあります。なぜこのセリフが私たちの心をこれほどまでに揺さぶるのか。その理由を、物語の場面を振り返りながら、じっくりと紐解いていきましょう。

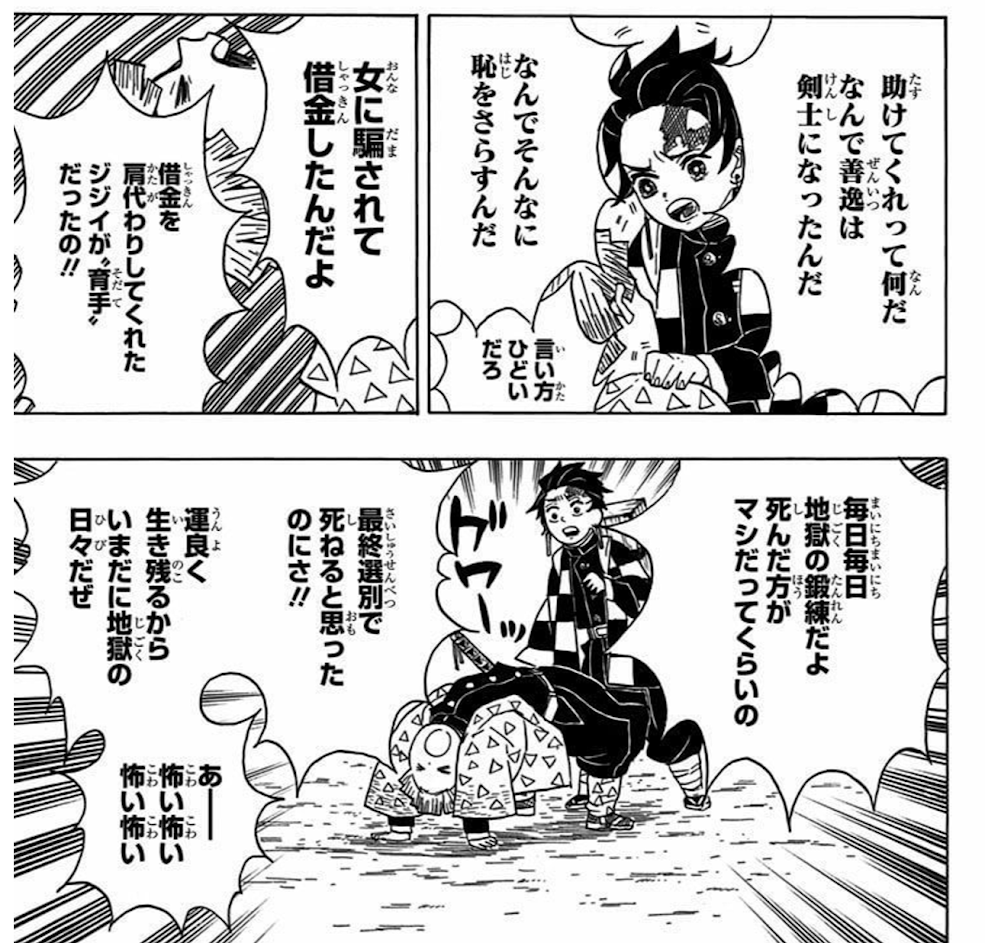

問題のシーン:炭治郎と善逸の出会いと衝撃的な会話

炭治郎と善逸の出会いは、非常に印象的なものでした。次の任務地へ向かう道中、炭治郎は道端で奇妙な光景を目の当たりにします。一人の女性に必死にすがりつき、結婚してくれと泣き叫ぶ少年。それが、同じ鬼殺隊の隊士である我妻善逸でした。善逸のあまりに情けない姿に、そばにいた雀のチュン太郎も困り果てています。炭治郎は持ち前の正義感から、困惑する女性と善逸の間に割って入ります。この時、炭治郎はまだ善逸がどのような人物なのか全く知りません。しかし、彼の常軌を逸した言動に対し、真っ直ぐな疑問をぶつけることになります。それが、あの「なんでそんなに恥をさらすんだ」という問いかけにつながっていくのです。この出会いの場面は、善逸の極端な臆病さと、炭治郎の裏表のない誠実な性格を、鮮やかに対比させて描いています。

善逸の主張:「助けてくれ」と叫ぶ彼の絶望的な状況

炭治郎に厳しい言葉を投げかけられた善逸は、堰を切ったように自らの不幸な身の上を語り始めます。「助けてくれって何だ」「なんで善逸は剣士になったんだ」という炭治郎の純粋な疑問に対し、善逸の口から語られたのは、絶望と自己憐憫に満ちた言葉でした。彼は鬼殺隊の隊士であるにもかかわらず、鬼と戦うことへの恐怖でいっぱいです。いつ死ぬかわからないという極限の状況に耐えられず、ただ「怖い怖い」と繰り返すばかり。彼にとって鬼殺隊としての任務は、希望ではなく、終わりの見えない地獄そのものだったのです。善逸のこの主張は、単なる泣き言ではありません。本当に死の恐怖を感じ、誰かに助けを求めずにはいられない、彼の心の叫びでした。この時点では、彼の言葉はただただ情けなく、理解しがたいものに聞こえるかもしれません。

なぜ剣士に?借金と育手との出会いという善逸の過去

では、なぜこれほどまでに臆病な善逸が、命がけで鬼と戦う鬼殺隊に入隊したのでしょうか。その理由は、彼の過去にありました。善逸は、信じた女性に騙されて多額の借金を背負ってしまいます。途方に暮れていた彼を救ったのが、一人の老人でした。その老人は、善逸の借金を肩代わりしてくれた恩人です。しかし、その老人こそが、鬼殺隊の隊士を育てる「育手」(※1)である桑島慈悟郎だったのです。善逸は、自らの意思で剣士の道を選んだわけではありませんでした。助けられた恩義から、半ば強制的に厳しい修行の道へと進むことになったのです。彼の「剣士になった」経緯は、崇高な志からではなく、不幸な偶然と恩人への負い目から始まったものでした。この背景を知ると、彼の言動が少し違って見えてくるかもしれません。

「地獄の鍛錬」と「運良く生き残った」最終選別

育手である桑島慈悟郎のもとでの日々を、善逸は「地獄の鍛錬」と表現しています。泣いて逃げ出そうとしても、容赦なく捕まえられ、厳しい修行が続きました。彼は何度も「死んだ方がマシだ」と思ったと語ります。そして、鬼殺隊の最終関門である「最終選別」(※2)。多くの志願者が命を落とすこの過酷な試験で、善逸は「死ねると思った」とさえ言います。しかし、皮肉なことに、彼は運良く生き残ってしまいました。その結果、彼が最も恐れていた「地獄の日々」、つまり鬼と戦う毎日が現実のものとなったのです。善逸にとって、生き残ったことは喜びではなく、さらなる苦しみの始まりでした。この絶望的な心情が、「怖い怖い」という彼の口癖となって表れているのです。

炭治郎の視点:なぜ善逸の言動を「恥」と捉えたのか

善逸の壮絶な過去と現在の恐怖を聞いた上で、炭治郎はなぜ彼の言動を「恥」と断じたのでしょうか。ここには、炭治郎の持つ独特の価値観が大きく関係しています。炭治郎は、家族を鬼に殺され、妹の禰豆子を鬼に変えられてしまいました。その絶望的な状況から立ち上がり、妹を人間に戻すという強い決意を持って鬼殺隊に入隊しています。彼にとって鬼殺隊士であることは、自らの意志で選び取った、誇りある使命です。一方で善逸は、恩人である育手の期待を一身に背負いながらも、その責任から逃れようと泣き叫んでいます。炭治郎には、その姿が、自分を信じ、鍛えてくれた人への恩義を忘れた、自己中心的な行動に映ったのです。弱音を吐くこと自体が恥なのではありません。自分にかけられた期待や責任から目を背けることこそが、炭治郎にとっての「恥」だったのです。

「恥」の価値観の違い:炭治郎が本当に大切にするもの

ここで浮き彫りになるのが、炭治郎と善逸の「恥」に対する価値観の根本的な違いです。善逸にとっての「恥」とは、他人の前で情けない姿を見せること、弱い自分をさらけ出すことでした。だからこそ、彼は必死に結婚相手を探し、鬼殺隊から逃れることで、現在の惨めな状況から脱却しようとします。しかし、炭治郎が大切にするものは全く異なります。彼にとって最も重要なのは、自分自身の心のあり方であり、他者からどう見られるかではありません。たとえ泥まみれになっても、みっともない姿をさらしても、自分の信念や責任を貫き通すこと。家族の仇を討ち、妹を人間に戻すという目的のためなら、どんな困難にも立ち向かう覚悟があります。その真っ直ぐな信念を持つ炭治郎から見れば、善逸の行動は、剣士としての誇りや、育手への感謝を欠いた「恥ずべき行為」に他ならなかったのです。

単なる叱責ではない!言葉の裏にある炭治郎の優しさと期待

しかし、炭治郎の「なんでそんなに恥をさらすんだ」という言葉は、ただ善逸を非難するためのものではありませんでした。この言葉には、炭治郎ならではの優しさと、善逸への密かな期待が込められています。炭治郎は、人間や鬼の感情を「匂い」として感じ取ることができる、非常に優れた嗅覚を持っています。彼は善逸から、恐怖や自己憐憫の匂いと共に、嘘偽りのない、純粋で優しい音の匂いも感じ取っていました。善逸が語る言葉が、彼の本心からの叫びであることを理解していたのです。だからこそ、見て見ぬふりをせず、真正面から彼の心に問いかけました。それは、「君はそんな情けない人間ではないはずだ」「君を信じてくれた育手の思いに応えるべきだ」という、叱咤激励だったのです。厳しさの裏には、善逸の本来の優しさや、秘められた強さを信じようとする、炭治郎の温かい心が隠されています。

この名言が示すもの:善逸の隠れた才能と可能性

炭治郎のこの問いかけは、結果的に善逸の隠れた才能と可能性を読者に示す重要な役割を果たしています。善逸は極度の恐怖に陥ると意識を失い、眠りに落ちてしまいます。しかし、眠っている間の彼は、本来の実力を完全に発揮し、雷の呼吸を使いこなす凄腕の剣士へと変貌するのです。彼自身はその間の記憶がありません。つまり、善逸は無意識下では、育手の教えを忠実に守り、とてつもない強さを秘めているのです。炭治郎の言葉は、意識の上では恐怖に支配されている善逸と、無意識下に眠る本当の善逸との、大きなギャップを浮き彫りにしました。「恥をさらす」姿と、本来持つべき強さ。この対比こそが、我妻善逸というキャラクターの魅力の核心です。炭治郎の言葉は、私たち読者に対して、「この少年は、ただの臆病者ではない」ということを、強く示唆していたのです。

まとめ:二人の絆の原点となった「なんでそんなに恥をさらすんだ」という言葉

炭治郎が善逸に投げかけた「なんでそんなに恥をさらすんだ」という言葉。それは、二人の出会いを象徴する、忘れられない名言です。一見すると厳しい非難の言葉ですが、その奥には、炭治郎の強い正義感、責任感、そして相手の本質を見抜く優しさが込められていました。この言葉は、善逸が自身の弱さと向き合い、やがて真の強さに目覚めていく、長い旅の始まりの合図でもありました。価値観が全く異なる二人が、この衝撃的な出会いを経て、互いを認め合い、支え合う唯一無二の親友となっていくのです。このセリフは、鬼滅の刃という物語が持つ、人間の弱さと強さ、そして人と人との絆の尊さを、私たちに教えてくれる、深く、そして温かい言葉だと言えるでしょう。

※1 育手(そだて):鬼殺隊の隊士候補を育成する指導者のこと。元・柱など、実力のある剣士がその役目を担うことが多い。

※2 最終選別(さいしゅうせんべつ):鬼殺隊への入隊をかけた最終試験。鬼が多数閉じ込められた山で七日間生き延びることが合格の条件となる、非常に過酷な試験。